Enquanto vivi na periferia de São Paulo, até os 17 anos, lembro que a questão racial não era uma experiência que precisava ser referenciada a todo momento. Afinal, todos que compartilhavam daquela experiência junto comigo estavam sob a mesma condição que passava pela questão de raça e da classe, sem que fosse necessário o apontamento – à despeito de sempre existir um racismo velado que trata de indicar como deve ser seu cabelo, seu corpo e quais espaços podem ou não ser ocupados.

Isso mudou ao entrar na universidade, local onde todos os pressupostos de convivência te levam a se revestir de um modelo, universal, de sujeito branco e cisnormativo. No entanto, havia uma violência sofrida que se transpôs e perdurou entre a mudança da periferia para a região central. Aquilo que se passou a convencionar como homofobia.

Homofobia sempre me pareceu um termo que não dava conta dos puxões de orelha, dos alertas para que andasse “como homem”, para que empostasse a voz e falasse grosso. Ressalto aqui que nada disso foi feito pela minha mãe Maria José Mariano, Mazé como era conhecida, mulher negra, cozinheira e militante do movimento negro nas comunidades de base da zona leste de São Paulo e que agora faz seu percurso no Orum. O entorno social composto por vários personagens — que vão da família aos bancos escolares, da igreja e do mundo do trabalho — se encarregaram de me fazer passar pelas provas de masculinidade.

Também não me parece que homofobia dê conta de explicar os tapas e agressões verbais durante o período do ensino fundamental e médio que ficaram circunscritas em mim. As piadas, as injúrias continuam durante todo o tempo. A lembrança de quem você é e o lugar que ocupa (ou deve ocupar) sempre é feito por alguém que se permite declarar a distância entre dois sujeitos: um que cumpre os ritos da virilidade e o outro que se vê forçado a desempenhar o mesmo papel. Isso me lembrava como eu era e, sob este aspecto, que eu não era como os outros.

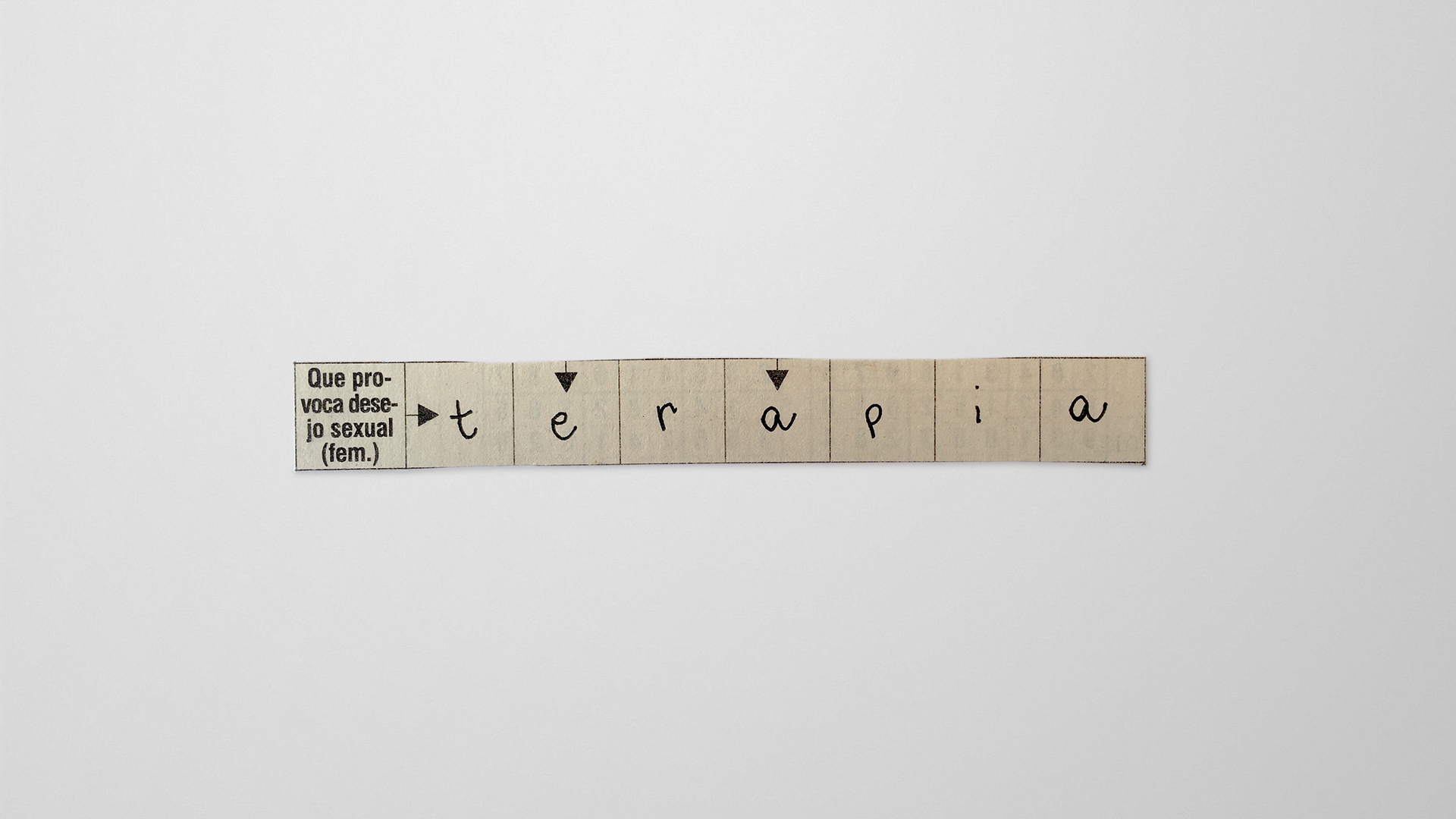

As repercussões foram bastante drásticas. Foram anos de terapia tentando entender a aversão à minha voz, ao meu rosto, ao meu cabelo, ao corpo e o porquê eu insistia na recusa de convites para participar de eventos públicos, especialmente aqueles que tinham filmagens. Toda timidez, vergonha e medo haviam sido produzidos por uma hostilidade vinda do mundo exterior.

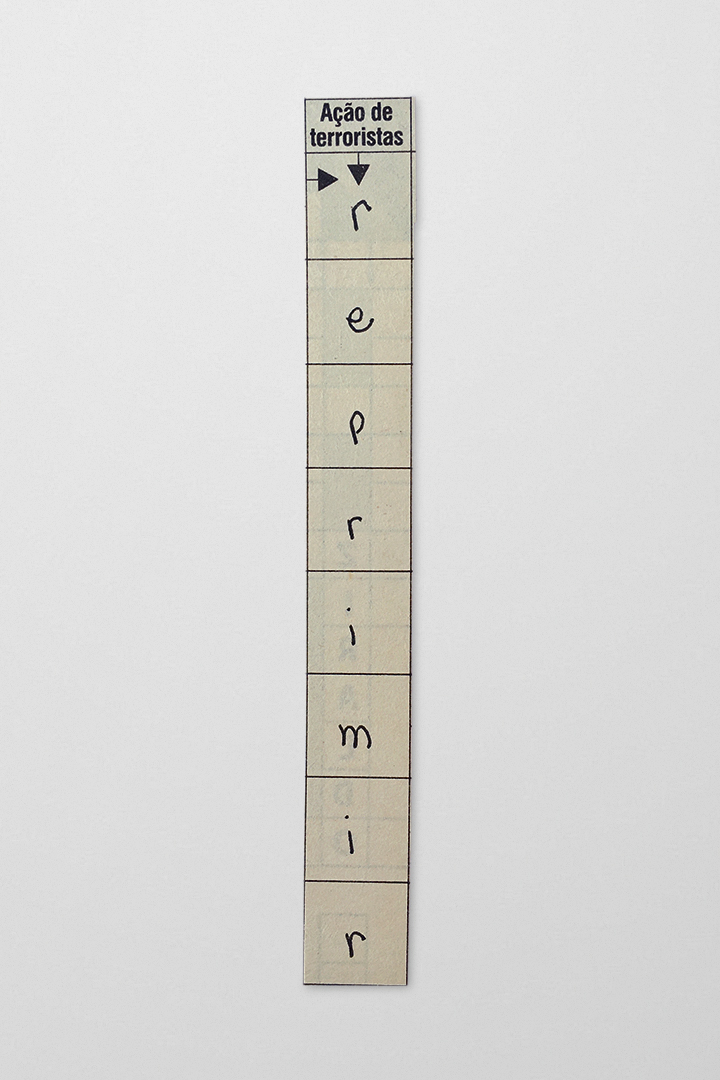

Hoje, entendo que todos esses comportamentos que foram praticados à primeira vista de maneira individual, devem ser explicados de maneira coletiva. À medida que somos atravessados por um conjunto de estruturas que nos indicam a forma como devemos nos comportar a partir dos parâmetros públicos e sociais nos espaços de socialização, há aí uma regra matriz para que isso aconteça. Eu chamo de Heteroterrorismo.

Enquanto a homofobia é tratada no âmbito pessoal e nos remete a causas patológicas e de cunho individual como recurso para justificar aquilo que machismo e sexismo têm imposto – o ódio às diferenças –, me utilizo do termo heteroterrorismo como forma de não permitir que essas violências sejam jogadas para a vala comum. A violência que se pratica contra pessoas LGBTQ+, pessoas negras, mulheres, idosos e pessoas com deficiência precisa ser nominada. E, de certa forma, ao utilizar a homofobia como a regra que contempla o todo, acaba-se mascarando violências que se cometem contra grupos específicos, invisibilizando suas diferenças dentro desse contingente que não é homogêneo.

De quem é a culpa – ou melhor, a responsabilidade?

Heteroterrorismo também me faz refletir sobre a necessidade de que o Estado seja instado como agente dessa violência praticada, porque essa regra matriz da sexualidade, do racismo e da classe atravessa a todos nós. Tratar dessa violência de maneira igual acaba por impedir que tenhamos conhecimento das opressões que se cometem de maneira específica. Além disso, é necessário barrar a pedagogia da opressão que impõe para meninos e meninas, homens e mulheres, desde os bancos escolares, e comportamentos pautados sob uma única lógica de aversão àqueles que não se enquadram e não querem se enquadrar.

Me lembro do contato que tive com o livro Nuevos hombres buenos, de Ritxar Bacete, e que me ajudou a definir esse conceito de heteroterrorismo ao destacar que estruturas como o machismo, o sexismo, o racismo e o terrorismo se encontram sobre bases comuns. Ao desferir seu ódio e legitimar a violência contra as diferenças raciais, sexuais, de gênero, religiosas, essa prática impõe dominação e uma dor irreparável.

“Ao desferir seu ódio e legitimar a violência contra as diferenças raciais, sexuais, de gênero, religiosas, o heteroterrorismo impõe dominação e uma dor irreparável”

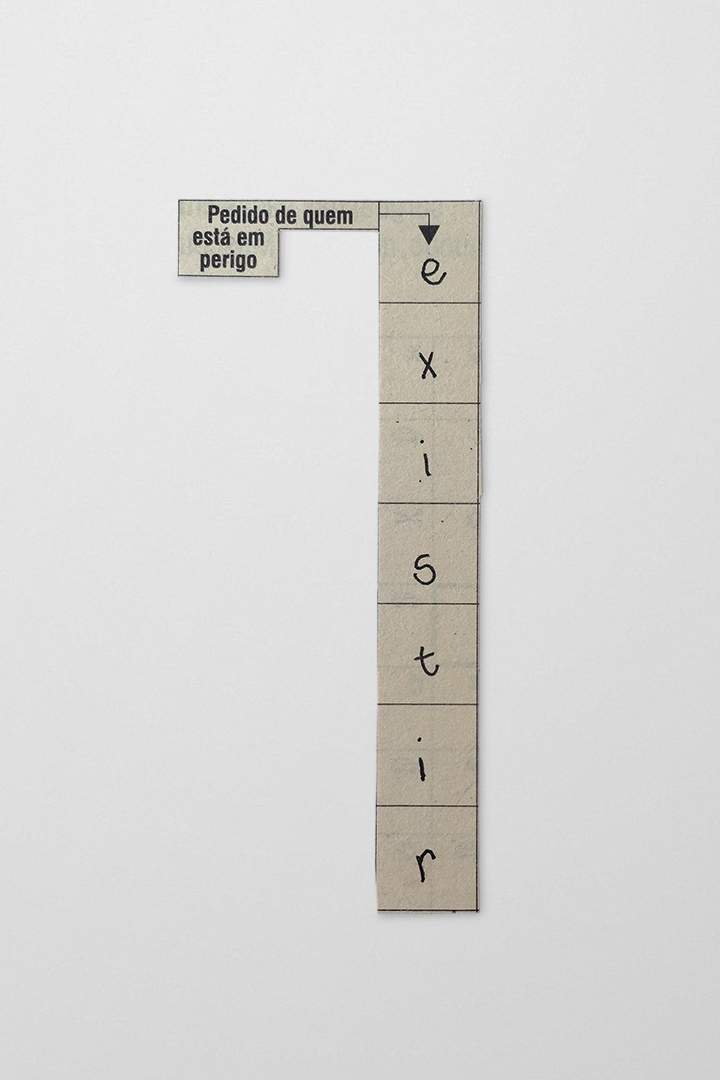

Constituídos como mecanismos de dominação social, impingem à pessoa negra e gay uma vergonha social e o não-lugar no mundo. Pelo menos foi assim que sempre me senti. Entre lá e cá, a vergonha social se instalou como se eu fosse o responsável por ser e agir em minhas formas. Embora pouco documentado, se olharmos coletivamente, podemos perceber como isso se reflete em nossas comunidades quando observarmos um alto índice de tentativa de suicídio entre pessoas LGBT+. Das 329 mortes ocorridas em 2019, 32 foram registradas como suicídios de acordo com o relatório apresentado pelo Grupo Gay da Bahia. A manifestação física do não-lugar, da falta de pertencimento.

Quando me perguntam onde percebemos a estrutura sólida dada por esse sistema de terrorismo de gênero, digo que um breve olhar sobre os números de violência e letalidade contra pessoas negras, especialmente homens negros jovens e contra travestis, nos informam como temos praticado sistematicamente uma conivência com a não existências desses sujeitos e sujeitas. A despeito das leis que existem no país, o suborno racial e social ainda inviabiliza a vida de jovens negros, entre 15 e 29 anos, que são 75% do alvos da polícia, e de travestis que têm a expectativa média de vida em torno de 35 anos, muito abaixo da média nacional que é de 75 anos. Essas vidas tem sido depositárias das políticas do estado que norteiam a escassez de recursos e nunca respondem a pergunta: por que não podemos viver?

O suborno racial e social ainda inviabiliza a vida de jovens negros, que são 75% do alvos da polícia, e de travestis, que têm a expectativa média de vida em torno de 35 anos, muito abaixo da média nacional, que é de 75 anos

O ódio não reconhece a ninguém senão a si mesmo, e recai sobre o corpo de homens, mulheres e pessoas não-binárias. Costumo dizer que o corpo é campo de disputa de poder e que, infelizmente, esse poder ainda é predominante usurpado por brancos, cis, normativos. Corpos e sujeitos e sujeitas que expressam outras formas de vida não podem viver, pois rompem com a própria existência uma ideia de sociedade hegemônica.

Há uma espécie de acordo que não permite que esses grupos cheguem à condição de sujeitos e sujeitas de direito, ainda que do ponto de vista formal estejam todos os direitos garantidos pelos códigos normativos. Basta olhar o Atlas da Violência de 2020 para que se perceba o aumento do número de violências contra aquelas pessoas que têm sido submetidas por um modelo colonizado de masculinidade. Lembro ainda que, embora os dados sejam importantes, é preciso revelar que há ainda um número de casos subnotificados e a burocratização judiciária permite uma baixa responsabilização pela ocorrência desses crimes.

Em relação ao ano de 2019, o ano de 2020 já demonstrou o aumento de mortes de transexuais e travestis em 70%. O heteroterrorismo impõe a invisibilidade como norma em relação aqueles e aquelas que rompem o pacto da normatividade, fazendo com que travestis e transexuais suportem o peso da própria existência e vivam sob a face cruel do Estado, como dito acima, em relação à expectativa de vida e as constantes negativas de direitos.

Poderia lançar um olhar também sobre dados a respeito do mercado de trabalho, das condições de acesso a determinados postos e salários, a jornada de trabalho da qual homens e mulheres se ocupam durante um único dia, a ocupação de espaços políticos. Os números não me deixarão mentir sobre esse fato, e logo iremos confirmar que trata-se portanto de um sistema vitorioso. A pergunta aqui é: vitorioso para quem?

O patriarcado, como sistema de socialização, criou estruturas em que a violência de gênero é um dos elementos centrais de manutenção de poder e formação das nossas sociedades ao lado do capitalismo, do racismo e do machismo. O heteroterrorismo, como regra desse sistema, é uma ordem que faz com esse discurso se acentue em nossas sociedades de maneira violenta e se aproprie do imaginário social promovendo a lógica da inversão, como se aqueles e aquelas que são vitimados pareçam ser os responsáveis pelas próprias dores e mortes.

O patriarcado, como sistema de socialização, criou estruturas em que a violência de gênero é um dos elementos centrais de manutenção de poder e formação das nossas sociedades ao lado do capitalismo, do racismo e do machismo

Se é uma regra civilizatória que é compulsória e induz à perpetuação de privilégios, é preciso dar um basta. E no bojo do que as mulheres vêm fazendo desde os anos 1970 (eu sempre acho que, desde que o mundo é mundo, elas estão pedindo por equidade), os homens precisam reformular suas bases de atuação e inserção social para que possamos avançar. É preciso concordar que as consequências recaem sobre as mulheres muito especialmente, mas paradoxalmente os homens também têm sido seriamente atingidos.

Quando me dei conta de tudo isso, foi um diferencial para que pudesse me colocar em campo de disputa em torno das minhas questões, que giravam em torno da raça e sexualidade. É preciso entender os códigos de gênero, as regras binárias, as masculinidades racistas e que violentam a si e aos outros. Precisamos romper com esse padrão por meio da retomada de uma nova gramática que faça com que nossas bases de pertencimento sejam dadas desde o primeiro ato de nossas existências, sem nos afastar dos nossos vínculos originários.

E precisamos, mais ainda, ultrapassar o discurso e praticarmos a ação.