ravesti, negra e lésbica, Bárbara Garcia, hoje com 22 anos, buscou sozinha, aos 14, acompanhamento no Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (IPq-HCFM/USP), que atende crianças e adolescentes trans. Mas, para dar início à transição, necessitava da autorização e acompanhamento de sua mãe, que se recusou dizendo que, se ela havia nascido homem, deveria viver como um. Bárbara, então, seguiu sem compreender muito bem o que significava se sentir uma menina. “Não era fácil conviver com a exigência de me comportar como um garoto, gostar de mulheres, e não me sentir como um homem cis. Naquele ambiente, faltou autocompreensão para me reconhecer e ser reconhecida como uma identidade feminina em vez de ser uma travesti lésbica”, ela conta.

Aqui, falamos sobre o não lugar que travestis e mulheres transexuais ocupam nas redes de afeto, cuidado e acolhimento, seja familiar, de amizades, de trabalho, com parceires “sexuais” etc. Ou melhor, ao invés de não lugar, o lugar pobre afetivamente que nos é reservado nesse tecido social, identificando os movimentos que temos realizado em direção a um lugar mais confortável e aconchegante no que diz respeito ao autocuidado e a relacionamentos transcentrados (entre pessoas trans), por exemplo.

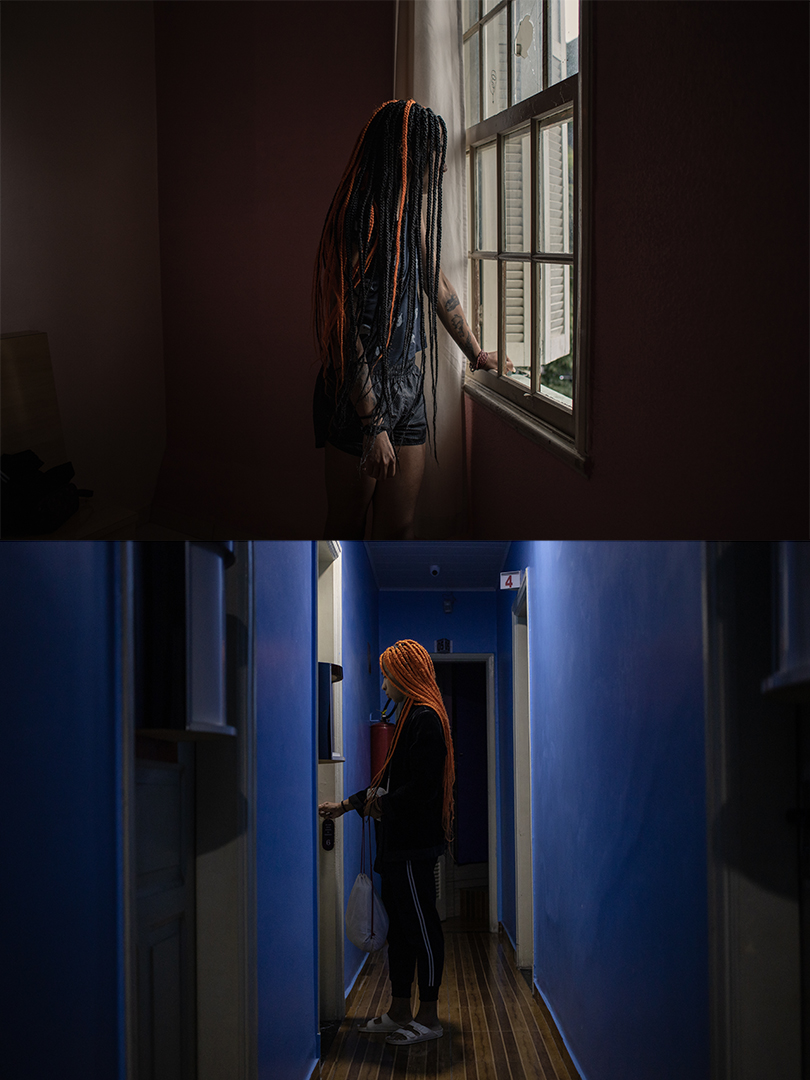

Paulistana criada no Jardim Maria Estela, região do Ipiranga, Bárbara é artista e tatuadora, e até pouco tempo atrás trabalhava como auxiliar administrativa no Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi, localizado no Bom Retiro, por meio do Programa Operação Trabalho (POT) da Prefeitura de São Paulo, até que houve um desligamento em massa do programa. Ela relata não ter sofrido transódio no trabalho desde quando ingressou com outra amiga trans, que o coordenador e outros funcionários são respeitosos e o trabalho em si era muito tranquilo.

Bárbara mora na Casa Florescer I há um mês, entre idas e vindas entre a Florescer I e II. É estudante do 2º ano do Ensino Médio, aguardando a liberação de uma vaga no Transcidadania desde sua saída do POT. Ba é a própria namoradeira do Brasil, uma eterna amante, em seu sentido mais positivo: você se apaixona em um piscar de olhos tamanho o afeto que ela te entrega, em um escuta atenta e delicada. Em sua personalidade também mora uma Ba festeira, divertida e sensual.

“Não era fácil conviver com a exigência de me comportar como um garoto, gostar de mulheres, e não me sentir como um homem cis. Naquele ambiente, faltou autocompreensão para me reconhecer e ser reconhecida como uma identidade feminina em vez de ser uma travesti lésbica”

Bárbara Garcia

Nos primeiros meses de 2018, quando eu estava em intercâmbio acadêmico na cidade de Córdoba, Argentina, circulou pelas redes sociais a fotografia de um cartaz em que se lia: “Você beijaria uma travesti?”. Já naquele momento, ao compartilhar a imagem em meu perfil pessoal no Instagram, eu refletia sobre se tratar de uma pergunta a nós mesmas, e não a alguém, hipotético. Passados três anos, tendo em vista que o mundo não gira, ele tomba, recentemente começou a se propagar também pelas redes a fotografia de um cartaz onde já se lia: “Uma travesti beijaria você?”, produzida por Alina Durso. A inversão do sujeito na oração ilustra um giro afetivo onde nós somos protagonistas das relações das quais escolhemos construir, e não o contrário, como nos contos de fada em que a princesa é salva por um príncipe encantado.

Nesse sentido, a história de Bárbara denuncia, esfregando em nossas caras pálidas a face da dor ao nascermos mortas, como canta Linn da Quebrada. Desde pequenas, não somos consideradas dignas de afeto por não nos expressarmos, comportamentos dentro do padrão binário do gênero. Assim, um dia após outro, ano após ano, não somos ensinadas a ser amadas, a amar, não conhecemos o amor. Muito sintomático e comum entre nossa comunidade é ouvirmos de nosses responsáveis e familiares: “Eu te amo, mas…” Logo, vamos confundindo amor com dor, amor com violência, e internalizando que talvez o amor não seja para nós, que nunca seremos plenamente amadas, se for possível dimensionar o amor. Nessa esteira aprendemos também a negociar nossa vida em troca de migalhas afetivas; quantas de nós não nos submetemos a relações abusivas e violentas, em um faz de conta que está tudo bem, na ânsia de não perder mais alguém, dentre todes que já partiram, ou para se aproximar de alguém que acaba de chegar, seja familiar, amigue, potencial parceire.

Atualmente, eu, Uma, gozo do privilégio de ser amada, desejada e cuidada sendo quem sou, uma travesti. Mas, durante anos, provei do gosto amargo da solidão compulsória, sem direito de escolha, o desespero de não ter um peito para restabelecer a paz que o mundo insiste em nos arrancar, de buscar incansavelmente por alguém que pudesse me dar o que uma vida me fora negado, em me arriscar, inclusive, sexualmente, tudo isso porque não acreditamos que alguém possa de fato se interessar por quem somos. Quando somos rejeitadas por nossas próprias famílias, não valemos muita coisa. O aniquilamento de nossa subjetividade se funda no reconhecimento de que um dia fomos amadas, desejadas e cuidadas por nosses responsáveis e familiares, mas em algum momento no transcurso de nossa história tivemos que escolher entre nós e elus. O que parece uma escolha fácil nos arranca humanidade. A partir daí, amor se torna algo alheio, indiferente, cisgênero. E construir um outro mundo possível e habitável às nossas demandas afetivas é tarefa hercúlea, requerendo muita força, coragem e bravura.

“Quando somos rejeitadas por nossas próprias famílias, não valemos muita coisa. O aniquilamento de nossa subjetividade se funda no reconhecimento de que um dia fomos amadas, desejadas e cuidadas por nosses responsáveis e familiares, mas em algum momento no transcurso de nossa história tivemos que escolher entre nós e elus”

Uma Reis Sorrequia