orça o nariz, reivindique seu bom gosto musical com base em críticas do Pitchfork e reclame com o motorista do Uber sobre a trilha sonora o quanto quiser. Independemente da sua preferência, o sertanejo é o gênero musical mais ouvido do país. No Top 50 Brasil do Spotify, a lista das mais ouvidas por aqui, quase metade – 22 de 50 – das músicas que compõem o ranking são sertanejas (dados do dia 11 de agosto de 2019). Na mesma plataforma, a playlist “Esquenta Sertanejo”, a mais ouvida do Brasil, já soma mais de dois bilhões de plays.

Essa matéria fica muito mais gostosa se você der play aqui embaixo:

Se os números de streaming não são suficientes para te convencer, atenção aos dados a seguir: Gusttavo Lima, um dos cantores sertanejos mais famosos do Brasil, alcançou 11 milhões de pessoas e um número recorde de 750 mil acessos simultâneos – mais do que o dobro da recordista até então, Beyoncé, que juntou 300 mil pessoas para assistir sua icônica performance no Coachella de 2018 – com uma live em que cantou cem músicas no mês de abril deste ano. Estima-se que, em 2019, só os rodeios, em que as principais atrações são shows de música sertaneja, movimentaram mais de R$ 3 bilhões de reais.

Em um cenário tão rico (literalmente) e com tantos ouvintes apaixonados, uma pergunta, no entanto, parece ser difícil de responder. Onde está a diversidade? A maioria das duplas sertanejas são compostas por homens brancos e, ainda que tenha existido um boom do feminejo nos últimos anos, seria praticamente impossível apontar uma figura LGBTQIA+ que esteja fazendo música sertaneja nos dias de hoje.

Amor rural

Felizmente, desde o ano passado, esse universo está ficando um pouco mais colorido. Batizado de queernejo, um novo movimento capitaneado por pessoas da sigla quer desmistificar essa ideia de que o sertanejo é feito apenas para quem é hétero. “Sempre convivi nesse mundo, mas nunca me senti totalmente representado dentro desses ambientes e narrativas. Acho que fazer música queerneja foi uma necessidade pessoal mesmo, que vai além do artístico”, conta Gabeu, um dos nomes mais conhecidos dessa nova cena.

“Ainda vemos um discurso muito forte de que sertanejo não é pra viado, escuto isso dos próprios LGBTs. Já pensei isso, mas comecei a questionar se a gente não gostava da musicalidade mesmo ou se o buraco era mais embaixo, se era por causa de homofobia e machismo”

Gabeu

Filho do cantor Solimões, que há mais de 30 anos forma dupla com Rio Negro, Gabeu lançou sua primeira música própria no ano passado. “Amor rural” fala sobre uma paixão proibida entre dois homens de forma muito bem humorada, abusando de jogos de palavras, como “Sai desse armário e vem pro meu curral” e “Larga essa enxada e pega no meu…”. Mais do que um pontapé inicial na carreira, seu primeiro single trouxe para ele uma sensação até antes não experimentada de pertencimento. “Hoje, ainda vemos um discurso muito forte de que sertanejo não é pra viado, escuto isso dos próprios LGBTs. Eu mesmo já pensei isso, mas comecei a questionar se a gente não gostava da musicalidade mesmo ou se o buraco era mais embaixo, se era por causa de problemáticas homofóbicas e machistas. As pessoas até gostam da música, mas você só vai realmente ouvir se você se identificar. Acho que essa onda de artistas do queernejo, mesmo que ainda seja pequena, é muito importante por isso. Mostra que quem é LGBT e do interior, pode se encaixar nesse ambiente, não precisa fugir dessa realidade”, completa.

Na época do lançamento, Gabeu virou notícia em diversos portais falando sobre sua nova música e, principalmente, de sua boa relação com o pai, que dia sim, dia também faz comentários amorosos em suas fotos. A boa aceitação do pai sobre sua orientação trouxe esse debate para os holofotes, já que os patriarcas do interior do Brasil são, frequentemente, vistos como preconceituosos e pouco propensos a abraçar as diferenças quando o assunto é sexualidade. “Se as pessoas se surpreenderam tanto com um pai tratando um filho gay bem, isso é meio assustador, né? Me senti na responsabilidade de ir nas redes sociais falar de uma maneira mais profunda. Temos muitas questões ainda que, por esse distanciamento geracional, ele não entende. Ele sabe que sou gay e me respeita porque sou filho dele, mas também vi muita gente equivocada, falando ‘Solimões super engajado, militante’. Gente, calma. Meu pai me ama porque eu sou filho dele, e por isso está disposto a repensar muita coisa. Temos uma boa relação, mas como toda relação de pai e filho, tem treta.”

A mulher e o sertanejo

Quem também traz na bagagem uma infância no interior com influências bem raiz é Alice Marcone, roteirista de cinema que tem, como segunda profissão, a música sertaneja. Nascida em Valinhos, no interior de São Paulo, ela se mudou para Serra Negra, também no interior, aos 9 anos e passou toda sua infância e adolescência morando na zona rural do município. Nas rádios, na TV, nos eventos da cidade, era só sertanejo que ela ouvia. “Rejeitei o sertanejo enquanto música por muito tempo – nunca elaborei isso na época, nem tinha me dado conta de que eu era uma mulher trans, muito por falta de referência, até os 16 nem sabia que era uma possibilidade. Olhando em retrospecto, elaboro agora que, talvez, essa minha não-identificação com o sertanejo tivesse a ver com uma falta de possibilidade de me identificar com as letras, com aquela masculinidade”, arrisca Alice.

Depois que se mudou para a capital, ela lembra que a rejeição ao universo sertanejo ficou ainda mais forte. A identificação com a cultura cosmopolita de São Paulo, com a atmosfera do pop – Alice, fã declarada de Lady Gaga, estava apaixonada pela fase mais “monstruosa” da cantora – e do eletrônico que marcaram os anos 2010 tornavam o fato de ser caipira ainda menos atraente. “Conseguir me identificar com outros gêneros musicais ainda no interior criou essas possibilidades de existência e resistência, e trouxe isso comigo para cá”, ela lembra. Nessa época, inclusive, já flertava com a carreira de cantora, mas nunca conseguiu produzir um som pop do qual efetivamente gostasse.

“Rejeitei o sertanejo por muito tempo – nunca elaborei isso na época, nem tinha me dado conta de que eu era uma mulher trans, muito por falta de referência. Olhando em retrospecto, vejo que essa minha não-identificação talvez tivesse a ver com uma falta de possibilidade de me identificar com aquela masculinidade”

Alice Marcone

Tudo mudou quando ela conheceu o produtor Fabricio Almeida, que tem anos de estrada na música sertaneja e foi quem a ajudou a tirar “Noite quente”, seu primeiro single, do papel. “Fazê-la sertaneja foi uma experiência epifânica. Estava numa festa em casa com vários amigos músicos e aí bateu: nossa, por que eu nunca tentei fazer no sertanejo? Na hora, fez muito sentido. Uma vez que eu identifiquei a minha vontade de fazer sertanejo, acho que rolou um processo de reconexão com as minhas raízes, de voltar a escutar sertanejo.”

Reaproximar-se do sertanejo foi, naquele momento, até mais fácil, Alice lembra. As várias mulheres que lideraram o movimento do feminejo se tornaram algumas das artistas mais importantes do cenário atual, servindo de referência para que ela própria se sentisse mais à vontade como mulher nesse contexto. Isso não significa, no entanto, que o cenário esteja menos machista – no que diz respeito até às próprias mulheres do sertanejo. No último domingo, 9 de agosto, Marília Mendonça, uma das muitas referências de Alice, fez uma piada transfóbica em uma de suas lives e mostrou que, mesmo para quem traz tanta desconstrução para o universo sertanejo, ainda existem muitas outras camadas de preconceito a serem desconstruídas.

Sobre o caso, Alice é cirúrgica. “Queria falar um pouco mais sobre a cultura da chacota em relação às masculinidades que se relacionam com mulheres trans. Na verdade, quero falar, justamente, do rompimento desse ciclo. Da construção de novos imaginários, de novas possibilidades de afeto para uma mulher trans e travesti e pra quem se relaciona com elas. Enquanto o nosso amor for piada, ele será apenas a sofrência errada. Não aquela sofrência que vem de um excesso de romantismo, mas a que é barrada pelo constrangimento, pelo sigilo e pela ideia de uma masculinidade impossível de ser sustentada”, opina. O caso, que trouxe mais de mil seguidores em um único dia e rendeu diversas entrevistas para variados veículos, é bem visto por ela, mas também levanta uma questão: “querem falar comigo agora só por que outra pessoa foi transfóbica?”.

Novo momento, nova geração

Se Gabeu e Alice tentaram escapar da vocação sertaneja por não se identificarem com o universo associado ao gênero, a história da drag queen Reddy Allor aconteceu de uma forma um pouco diferente, mas também de ressignificação. Guilherme, de apenas 21 anos, já sabia que esse tipo de música faria parte de sua vida desde muito cedo. Aos 12, morando em Olímpia, no interior de São Paulo, ele já fazia parte de uma dupla sertaneja com o irmão, mas tudo acontecia da forma tradicional: chapéus de cowboy, calças de couro e duas figuras masculinas com violão no palco.

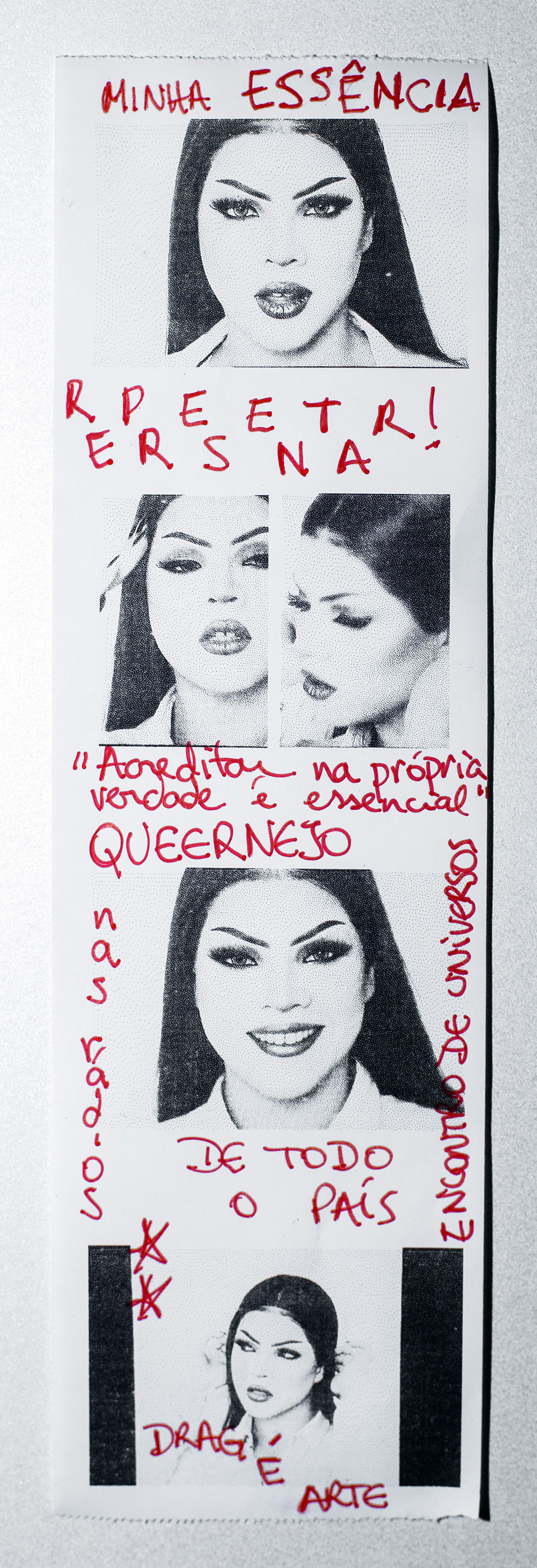

“Drag é artístico, tem maquiagem, que eu já amava, e fazer isso com meu próprio corpo me pareceu incrível. Sertanejo é minha essência. A Reddy Allor é uma evolução do Guilherme. É muito bom misturar as duas coisas”

Reddy Allor

“Em 2017, me assumi gay. Aos poucos, fui sentindo necessidade de ampliar meu trabalho artístico. Na época, meus amigos me apresentaram o clipe de ‘Open Bar’, da Pabllo, e eu amei. Drag é artístico, tem maquiagem, que eu já amava, e fazer isso com meu próprio corpo me pareceu incrível. Surgiu a oportunidade de cantar numa festa em São José do Rio Preto, onde moro agora, e eu fui montado. Cantei músicas pop e as pessoas disseram que, apesar de curtirem o repertório, me achavam com cara de sertanejo. Sertanejo é minha essência, sempre ouvi muito. A Reddy Allor é uma evolução do Guilherme da dupla. Hoje, é muito bom misturar as duas coisas”, diz.

Com apenas um single lançado, “Tira o olho”, composição que foi feita por seu irmão e ex-parceiro de dupla, Reddy hoje trabalha no restante das músicas do que pretende lançar como seu primeiro álbum. Além de contar com o apoio de uma equipe de trabalho, dos amigos e da família, a drag confessa não dar muita atenção aos poucos haters que, vez ou outra, aparecem para fazer comentários desprestigiando sua trajetória. “Costumo deixar isso bem de lado, mas sempre acontece algum comentário desnecessário. Estou fazendo algo novo, criando um cenário do zero, não sei se alguém já fez algo do tipo, então sempre existem questionamentos. Vem muita gente dizer que não é certo, mas eu não ligo muito, não. Tudo que eu faço é muito maior do que hate. É claro que tem coisas que não é legal de ler, algumas machucam, mas como menino gay, afeminado, que cresceu ouvindo não de todos os lados, isso é irrelevante.”

Ainda que o ritmo de suas canções sejam bem próximos ao sertanejo raiz, Reddy não nega as influências pop no visual e até no refrão-chiclete de sua primeira canção. E acredita que a mistura é importante para que muitas pessoas LGBTQIA+ que viravam a cara para o sertanejo se sintam mais propensas a abraçar o queernejo. “Misturar com o pop é fazer duas partes totalmente diferentes se encontrarem e entrarem num consenso. Recebo muita mensagem de gente surpresa em se identificar. Também tenho a preocupação de ressignificar os símbolos, tipo o caubói, o excesso de couro. Por que existe essa cultura? Queremos pegar essas coisas e transformar em outras que façam sentido para nós, sempre com referências visuais”, completa.