Quando falamos sobre racismo ou preconceitos, somos condicionados a pensar especialmente em duas populações minoritárias: negros e LGBT. Fazemos isso porque todo ódio é uma construção social criado em nosso consciente. Em outras palavras, aprendemos a desgostar de certos grupos, sempre pensando em nossa própria hegemonia.

Mas, você já parou para pensar que aqui no Brasil também somos extremamente preconceituosos com os asiáticos? Não estou falando apenas desse ódio político que tem sido alimentado contra a China (embora ele seja digno de nota, e algo com que precisamos lidar urgentemente), mas das pequenas violências cotidianas: das piadas com os olhos puxados das populações amarelas a uma compreensão completamente deturpada do que é o mundo islâmico.

Aqui no Brasil, não costumamos considerar os asiáticos como não-brancos, embora cada vez mais essas populações de migrantes e descendentes estejam buscando afirmações identitárias. Se o tema parece bastante novo, a artista transdisciplinar, curadore independente e pesquisadore Caroline Ricca Lee tem se debruçado nesse ativismo há anos.

Dona de um grupo dedicado a debater e auxiliar na emancipação de identidades femininas asiáticas, sejam elas amarelas ou marrons, Lee também atua no Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença na Universidade de São Paulo (NUMAS-USP). Nós conversamos sobre como a branquitude opera em relação aos asiáticos. Confira.

Você é fundadore da Lótus, um coletivo feminista asiático-brasileiro. Como vocês atuam enquanto grupo hoje em dia?

Refletindo a partir de uma perspectiva contemporânea, penso como um dos principais pilares em nossa atuação foi sempre a busca por uma memória descolonial, antirracista e feminista. Pois o empenho colocado na constituição da coletiva foi sempre engajado através de autocrítica, especialmente, sobre não esvaziar nossas movimentações através de apenas “comemorar” uma certa ancestralidade, sem questioná-la antes. Na verdade, essa busca por ancestralidade esteve conjunta ao sentido de transformação no qual desejávamos para nossas comunidades, principalmente questionando e buscando desmantelar os contextos de misoginia, classismo, e anti-negritude – ainda tão presente em grupos asiáticos, principalmente amarelos.

Assim, entendemos como a solidariedade antirracista precisava estar na base de nossa organização, principalmente nos situando diante das dinâmicas das relações raciais como feministas em um país com maioria negra e território de direitos dos povos originários. Ainda, como filhos, netos, bisnetos de imigrantes, ou seja, pessoas que têm marcado em suas histórias familiares relatos sobre movimentos transnacionais e diaspóricos, buscamos também efetivar um trabalho solidário às comunidades migrantes, principalmente na cidade de São Paulo – por ser nossa região de atuação, mas também buscamos dialogar com indivíduos em todo o país.

A Lótus foi um fruto desse levante nomeado como “Primavera Feminista”; ou seja, o encontro de feministas em diversos contextos, principalmente organizadas por intermédio das redes sociais e internet. Uma articulação que principalmente trouxe a compreensão de como o feminismo até então esteve pouco articulado no plural e através da diferença. Assim, a produção de um feminismo asiático surge por meio dessa luta por equidade de gênero e contra a violência, ao mesmo tempo, na busca por efetivar como diferentes contextos de cultura, tradição, raça, etnia, estão articulados com o patriarcado e a cultura machista.

Quando falamos de raça no Brasil, os negros não têm registros de suas origens africanas, as ancestralidades foram propositalmente apagadas. No caso dos asiáticos, ainda existe o registro das diásporas. No que isso influencia o olhar de construções identitárias?

Isso me lembra muito uma fala de Lais Miwa Higa, antropóloga e uma das maiores pesquisadoras brasileiras sobre raça amarela: “Nós sabemos onde estão os nossos antepassados”. Ou seja, como é necessário olhar para as narrativas asiáticas através de reconhecer o lugar de privilégio em relação aos fluxos migratórios que nos trouxeram até aqui. Fluxos que foram marcados por questões de escassez, fuga de guerras e outras opressões, mas como igualmente foi oferecido a esses grupos oportunidades de acesso, ascensão e mobilidade social. Resultando na compreensão sobre como apesar das violências contidas nos processos de assimilação e discriminação de imigrantes asiáticos, estas não foram migrações forçadas como o rapto migratório imposto à historicidade da população negra.

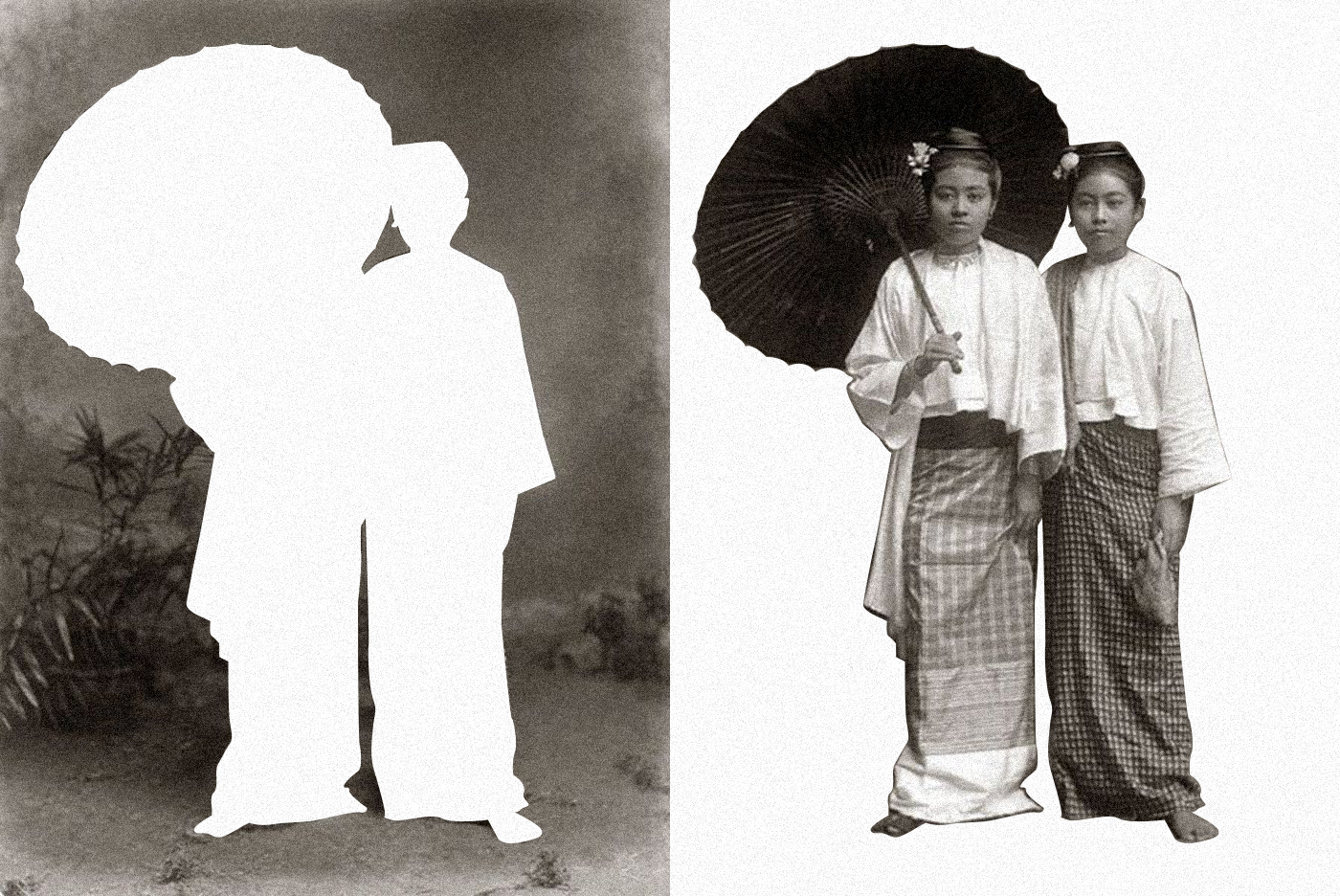

Todavia, seria importante não perdermos de vista como a entrada de asiáticos no Brasil inicia-se no século XIX, com imigrantes chineses vistos e nomeados pela elite brasileira como “degenerados”. Ou seja, apesar de amarelos estarem dentro do projeto imigrantista pós-abolicionista que visava o branqueamento da nação, estes não colaboravam com os ideais de brancura, consequentemente, foram considerados uma “raça insolúvel”. Então, diferente de imigrantes italianos ou portugueses, esses indivíduos foram vistos como impuros. Nesse momento, vale considerarmos como esses mesmos 400 chineses trazidos ao país em 1855 foram reconhecidos sendo “novos escravizados”.

Sobretudo, devemos nos atentar como a categoria “raça” não é algo monolítica e impermeável, quando esta depende e é um resultado das relações raciais nas quais os próprios indivíduos se inserem como sociedade. Ou seja, ser asiático no Brasil é diferente de ser asiático nos Estados Unidos, e principalmente na própria Ásia. Por tal motivo, a vivência de asiáticos no Brasil precisa ser entendida através das dinâmicas raciais previstas neste território, ainda, como tais corpos foram demarcados durante os atravessamentos de uma ideia de “democracia racial” e o próprio contexto de miscigenação (forçada) no país.

No caso das migrações libanesas e sírias (com ocorrência antes mesmo das leste-asiáticas), a diferença esteve em como tais indivíduos se fixaram em atividades comerciais. Muitos trabalhavam como mascates, assim, conseguiram uma maior ascensão comercial e transições de classe. Porém, esse momento foi também marcado por políticas migratórias brasileiras que restringiam a entrada de populações não-católicas. Com isso, muitos destes tiveram que abrir mão de uma própria ancestralidade e cultura para permanecer no país.

Com distinção, se a autodeterminação étnica e racial como “asiático” ou “amarelo” é um contexto novo mesmo para aqueles descendentes de japoneses, chineses ou coreanos (ou seja, os maiores grupos asiáticos no Brasil), a autodeterminação como “marrom” por pessoas de ascendência árabe, libanesa, iraniana, e outras etnias provindas das regiões nomeadas como Oriente Médio e Sul Asiático, acaba sendo ainda mais conflituoso. Porém, dentro dos coletivos feministas, sempre houve o constante relato por pessoas com ascendência libanesa de como experiências entre territórios as fizeram se perceber como um corpo racializado, afinal, estamos profundamente imersos nessa contínua “Guerra ao Terror” no qual foi produzido um imaginário anti-Islã que semeia no imaginário internacional um contexto racista e xenófobo sobre essas pessoas, a partir dos atentados em 11 de setembro de 2001

Enfim, esse longo relato vêm com o objetivo de principalmente efetivar como a homogeneização das etnias asiáticas (nomeadas como “todas iguais”) é uma construção social e discriminatória que opera dentro da lógica colonial e imperialista, quando suprime, nega e define de forma estereotipada tais identidades.

“Devemos nos atentar como a categoria ‘raça’ não é algo monolítica e impermeável, quando esta depende e é um resultado das relações raciais nas quais os próprios indivíduos se inserem como sociedade. Ou seja, ser asiático no Brasil é diferente de ser asiático nos Estados Unidos, e principalmente na própria Ásia”

Como é organizar um movimento feminista que englobe japoneses, chineses, árabes, indianos, cujas identidades e tradições são muito diferentes?

Com certeza existe esse desafio na constituição de um movimento feminista e asiático, particularmente na evidência de certa “ambiguidade” nesses processos de busca por recriprocidades, pertencimentos e mobilizações através de uma vivência em comum, ao mesmo tempo, preservar a pluralidade, diversidade e individualidade pertencente a cada cultura, etnia e raça, no próprio continente asiático. Ou seja, como constituímos mecanismos de não nos “achatar” novamente nossas vivências, subjetividades e pautas, em grandes categorias que resultam em maior limitação, do que acolhimento.

Inclusive, olhando para minha trajetória, percebo como quando fundei a Lótus eu não tinha ideia das diversidades étnicas possíveis de serem englobadas em um contexto asiático. Hoje, o que mais me inspira nessas movimentações é como podemos encontrar aproximações, mesmo sendo muitas vezes tão diferentes ( ao exemplo, de amarelos e marrons). Afinal, o quão potente é a oportunidade em olhar para a História diante dessas perspectivas compartilhadas? Então, quando pessoalmente falando, sendo uma pessoa de ascendência chinesa, posso encontrar reciprocidade no relato de uma mulher com ascendência indiana, por exemplo, revela-se para além de pertencimento, mas o contexto sistêmico e estrutural efetivado pelo colonialismo, imperialismo e capitalismo. Inclusive, como disse Maria Lugones, gênero é uma categoria civilizatória. No processo de colonização, quando foram categorizados “humanos” e “não-humanos”, também houveram aqueles nomeados de “homens” ou “mulheres”. E, nesse processo, a mulher continuamente esteve colocada como um efeito colateral diante daquele que se outorgou o direito de “narrar a história oficial”: a perspectiva hegemônica branca, masculina, cisgênera, euro-americana.

Enfim, no final, vejo como essas coletividades se produzem muito através do exercício de politização e racialização, quando, como citei acima, tanto amarelos, quanto marrons, estão em processo de se reconhecerem racializados. Essa dificuldade em relatar um eu “não-branco” é residual ao processo assimilatório que muitos dos nossos antepassados tiveram de cooptar em próprio benefício para sobreviver após as migrações. Hoje vemos como o embranquecimento e o contínuo desejo de embranquecer são parte de uma estrutura racista presente em nossas sociabilidades e principalmente relações raciais. Ainda, também são feitas muitas reflexões e autocríticas em relação à privilégios de classe, e como podemos constituir uma busca por ancestralidade que colabore com pautas anti-racistas, anti-LGBTfobia, anti-capitalistas, ou seja, como comemorar uma memória que não seja anacrônica ou mesmo mantenha opressões.

Por último, acredito que ainda haja um lugar subjetivo e necessário do acolhimento de si, no qual busquemos nos curar destas feridas coloniais e abandonemos o costume do auto-ódio. Inclusive, é importante nos opomos à cultura do silêncio que habita nas comunidades asiáticas, desde fazendo trabalhos em prol da denúncia da violência doméstica, até atuando dentro das comunidades em busca de politização e diálogo com gerações anteriores.

“Acredito que ainda haja um lugar subjetivo e necessário do acolhimento de si, no qual busquemos nos curar destas feridas coloniais e abandonemos o costume do auto-ódio. Inclusive, é importante nos opomos à cultura do silêncio que habita nas comunidades asiáticas”

De que maneiras o feminismo asiático pode contribuir na luta do feminismo interseccional e também nas lutas antirracistas?

Acredito que as discussões de narrativas asiático-brasileiras contribuem para o nosso repertório sobre relações raciais no Brasil, quando dentro desse contexto, conseguimos adicionar outros olhares para a discussão sobre interseccionalidade e decolonialidade, especialmente refletindo sobre migração e nação. Ainda, como olhar para essas vivências, não de forma estereotipada ou exotizante, nos revela um alargamento de referenciais sobre nossa própria sociedade, e como podemos criar um imaginário real sobre diversidade ao acolher tais pluralidades populacionais, na busca por uma representação tão real, quanto responsável, sobre as diferenças.

Acredito que o acolhimento das diferenças como aquilo que nos une, e não o que nos separa, é um pensamento contra-hegemônico muito produtivo, quando a essencialização e separação parte dos contextos coloniais que nos trouxeram até aqui. E para além, como podemos inclusive transbordar as categorias e expor múltiplos modos de vida, em busca de que inclusive tenhamos o direito de pautar nossas subjetividades, emoções, sonhos.

Enquanto houver poucos referenciais sobre vivências racializadas, identidades de gênero, corpos não-normativos, afetos e sexualidades que desafiem a heterossexualidade compulsória e a monogamia, além de muitos outros, mas enquanto esses repertórios forem escassos e considerados “minoria”, continuaremos pautando os limites de até onde podemos ir através de ideais que dão manutenção à supremacia branca e ao capitalismo patriarcal, que ainda coloniza nossos imaginários, e constroem uma iconografia e mecanismos mediadores específicos sobre até onde podemos ir e onde devemos viver.

“Enquanto houver poucos referenciais sobre vivências racializadas, identidades de gênero, corpos não-normativos, afetos e sexualidades que desafiem a heterossexualidade compulsória e a monogamia, além de muitos outros, mas enquanto esses repertórios forem escassos e considerados “minoria”, continuaremos pautando os limites de até onde podemos ir através de ideais que dão manutenção à supremacia branca e ao capitalismo patriarcal, que ainda coloniza nossos imaginários, e constroem uma iconografia e mecanismos mediadores específicos sobre até onde podemos ir e onde devemos viver”

Ou seja, essas movimentações contribuem para que haja uma diversidade de vozes em uníssono para produção de modelos inéditos de sociedade baseados na solidariedade antirracista e mobilização feminista. Para além, como ampliar o acesso à informação e a promoção de representações coerentes e responsáveis são fundamentais para que mais pessoas percebam como não há papéis ou lugares específicos em relação a gênero, raça, classe, ou deficiência, em nossa sociedade.

No Brasil, o debate sobre branquitude e racismo junto às pessoas não-brancas de origem asiática ainda engatinha, embora sejamos um país que também se constituiu com a imigração de muitos japoneses e de pessoas vindas do Mediterrâneo árabe. Pode me falar um pouco sobre essa diversidade asiática no Brasil e esses lugares comuns nos quais essas pessoas são colocadas?

Um termo que está sendo recorrentemente citado desde o início dessas discussões sobre asiático-brasileiros, seria o conceito de “minoria modelo”. Essa reflexão é tanto feita dentro das comunidades, como também tem sido cada vez mais pautada de forma midiática. O termo cunhado em políticas norte-americanas pós-Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para representar amarelos como um grupo minoritário exemplar em função de sua ascensão social, porém, inerente à tal mecanismo estava a opressão de outras identidade minoritárias como negros, latinos e indígenas.

Não saberia pontuar com precisão a historicidade do termo no Brasil, porém, suponho que venha dos imaginários sobre tais culturas e como parte da tradição de importação dos saberes provindos do Norte Global. Mas no caso brasileiro, a “minoria ideal” é uma falsa simetria mobilizada para justificar ideais de meritocracia e liberalismo, quando amarelos são apontados como “aqueles que conseguiram ascensão social através de seu esforço individual”.

“Acredito que o acolhimento das diferenças como aquilo que nos une, e não o que nos separa, é um pensamento contra-hegemônico muito produtivo, quando a essencialização e separação parte dos contextos coloniais que nos trouxeram até aqui”

Esse estereótipo também colabora com processos de embranquecimento e, inclusive, por tal motivo é visto como amarelos tensionam as discussões sobre relações raciais no Brasil. Considerando que classe é um modo no qual raça pode ser vivida no Brasil – esta seria uma citação do livro “Razão, ‘cor’ e desejo” da professora e antropóloga Laura Moutinho –, o status de prestígio econômico atua como forma de branqueamento sob a leitura desses indivíduos em sociedade, e sobre eles mesmos.

Então, quando pautamos essas movimentações baseadas na solidariedade antirracista, é importante não apenas o processo de racialização, mas especialmente o rompimento do pacto com a branquitude e os privilégios inerentes dessa hierarquia. Afinal, privilégio de classe, em nossa sociedade, é poder. E essas relações de poder, inclusive, fundamentam a participação asiática no racismo estrutural e anti-negritude

No mais, penso como esses pactos são ilusórios, quando não realmente deixamos de ser racializados. Atualmente, isso fica ainda mais evidente quando de “minoria modelo” passamos rapidamente para “vírus chinês”. No final, a racialidade de amarelos foi historicamente e segue cambiável aos desejos da supremacia branca. E por isso a importância em nós, amarelos e marrons, assumirmos essa autonomia, protagonismo, em nossa própria racialização e autodeterminação.

Para finalizar, acho importante mencionar como a positivação de estereótipos como a “minoria modelo”, ou mesmo essa febre pela representação de amarelos como “loucos e podres de ricos”, apenas reforçam estéticas da desigualdade social, e conjuntamente colaboram com essas falsas simetrias que levam à manutenção de opressões estruturais vividas por negros e indígenas.

A Ásia é um continente de civilizações muito antigas, com tradições também milenares e que se mantêm até hoje. O que explica a branquitude respeitar algumas dessas culturas, como por exemplo a austeridade japonesa, enquanto tripudia de outras, como o uso do véu por mulheres árabes?

Bom, acredito que talvez a resposta esteja implícita, ou pelo menos o ensejo esteja dado, em sua própria pergunta. Pois o recorte específico sobre a “austeridade japonesa” e uma iminente valorização desta cultura, é resultado de processos históricos como o engajamento do Japão sendo um aliado atemporal do “mundo ocidental” (inclusive, seria importante não silenciar o alinhamento desta nação às Potências do Eixo, em plena Segunda Guerra Mundial) e o “Cool Japan”, estratégia e dispositivo cultural com intuito geopolítico utilizado pelo governo japonês em 1990, no qual através do soft power (termo das relações internacionais cunhado por Joseph Nye), um ideário divertido e condescendente sobre o Japão foi pluralizado e ganhou amplo território global. Todavia, essa cultura de exportação é profundamente estereotipada e fetichizada, sendo a sua recepção positiva justamente porque dialoga com os ideais discriminatórios nos quais os “ocidentais” possuem sobre os “japoneses”. Ainda, foi uma forma de reposicionar a imagem da nação japonesa nas Relações Internacionais pós-Segunda Guerra, e assim esgarçar uma inclusão no capitalismo hegemônico. Inclusive, gostaria de deixar minha indicação para a pesquisa da artista coreano-brasileira Ing Lee, sobre o uso do soft power contemporaneamente pelo governo sul-coreano e a exportação em massa da Hallyu.

Ou seja, essa ideia de “respeito ocidental” sobre as culturas asiáticas precisa ser revisitada através da perspectiva sobre o que esse mesmo “mundo ocidental” está ganhando em detrimento. Parceiros econômicos? Aliados políticos? Acordos internacionais? Ainda, qual a higienização que tais culturas precisam passar para realmente tornarem-se palatáveis ao “gosto hegemônico”?

Enquanto os japoneses são “educados e servis”, os chineses são “sujos e mal-educados”. Essas definições partem de questões inerentes ao sistema global, especialmente no antagonismo capitalismo versus comunismo. Mas tal separação entre quem são “eles” e qual é o “nós”, especialmente entre os próprios asiáticos, é conveniente para produção de afastamentos vulnerabilizantes de nações e territórios. Como a cientista social Gabriela Shimabuku já disse uma vez: A solidariedade anti-racista é o maior medo da supremacia branca. Ou seja, esses antagonismos são profundamente convenientes para os projetos de dominação.

Pensamos que o colonialismo já passou, mas ainda hoje ele existe de maneira atualizada. Os hippies se apropriaram da Índia e sua cultura nos anos 1960, os sul-coreanos adotaram procedimentos estéticos cirúrgicos para se aproximar dos brancos, os árabes vivem em guerras constantes com os americanos e europeus. É possível acabar com esse ciclo colonial no continente asiático?

O que vejo em minhas análises, é como tanto a decolonialidade, quanto a interseccionalidade, são práxis em formulação e vanguarda para pensar as etnias asiáticas. Como dito acima antes, essas acabam ainda comumente cooptadas por ideários provindos de óticas eurocêntricas por conta de uma cultura colonizada introjetada, sendo também um costume histórico e estrutural quando repercutido mesmo após as diásporas, servindo como mecanismo de sobrevivência em novos territórios. Mas convenhamos, o que na verdade precisa urgentemente ser extinguido é a própria hegemonia, não é mesmo? Afinal, é muito conveniente apontar o embranquecimento dos asiáticos, e não criticar uma mídia global baseada na brancura como ideal de beleza.

Fato é, são complexas tais políticas de identidade, especialmente numa perspectiva quanto ao Sul Global, quando a intersecção de raça, etnia e classe é catalisada pelas próprias condições que esse território impõe. Inclusive, na minha opinião, esses diálogos Sul-Sul entre Brasil e continente asiático para pensar raça e gênero são imensamente frutíferos, quando podem ser estabelecidos através de dinâmicas alternativas e saberes localizados. Com isso, acredito que toda essa conversa também seja um convite para a produção de uma verdadeira contra-colonialidade asiática e brasileira, especialmente através da compreensão como as cosmologias indígenas e tradicionais da América Latina podem ser um alicerce para pensarmos a produção de nossas epistemes.

No Brasil, passamos a cultivar um ódio desmedido à China, tudo por uma questão político-ideológica e uma situação que se agravou depois da covid-19. Compramos esse discurso racista como sociedade porque também somos colonizados por uma ideologia e nem percebemos?

O coronavírus foi racializado. Essa racialização correu através da dinâmica de imagens midiáticas producentes de uma iconografia viral: pessoas chinesas de máscaras (evidenciando o fenótipo marcado pela diferença) e seus “mercados molhados” (relatados por uma visão da aversão). Com isso, a nomeação de um “vírus chinês” revela como racismo, colonialismo e imperialismo são indissociáveis, dessa maneira encontram formas atualizadas de manutenção através de perspectivas políticas e econômicas contemporâneas.

Não obstante, como a problemática envolvendo os discursos discriminatórios contra amarelos em meio à crise sanitária da COVID-19, revelam como a questão da xenofobia foi recorrentemente citada, porém, a recusa ao estrangeiro e a nacionalidade como forma de prestígio ou desprestígio, não são o suficiente para encaminhar a discussão. É preciso racializar essa discussão também, pois a corporificação do “inimigo invisível” no fenótipo leste-asiático foi o que gerou a grande onda de agressões físicas e verbais contra amarelos em diversas partes do mundo.

Ou seja, os limites das discussões sobre as relações raciais e relações internacionais poderiam ser convergidos, e como isso poderia alargar profundamente os debates quanto às identidades asiáticas e a pandemia de COVID-19.