ssa é a Bienal de São Paulo com a maior diversidade em toda sua história, eles disseram. As notícias que estampam os jornais e as revistas dão conta de que o contingente de mulheres, de negros, de LGBTs e de indígenas nunca foi tão grande, informações que até mesmo nós aqui da Elástica reproduzimos com muita alegria. Mas, o que há por trás da curadoria que deu luz às ideias tão bonitas dos versos do poeta Thiago de Mello, que dizia “faz escuro mas eu canto”?

Se o debate sobre os caminhos tomados pela nossa sociedade são importantes, como é viabilizá-los em um espaço tão frutífero para discussões como o da arte, um lugar que é acessado por pessoas de absolutamente todas as classes sociais – ainda mais na Bienal, que é gratuita, e nas adjacências do MAM, onde acontece a mostra complementar Moquém_Surarí?

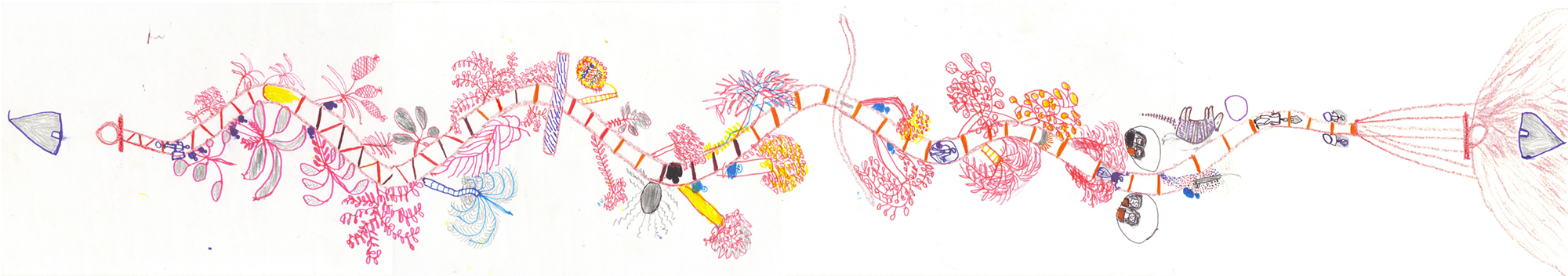

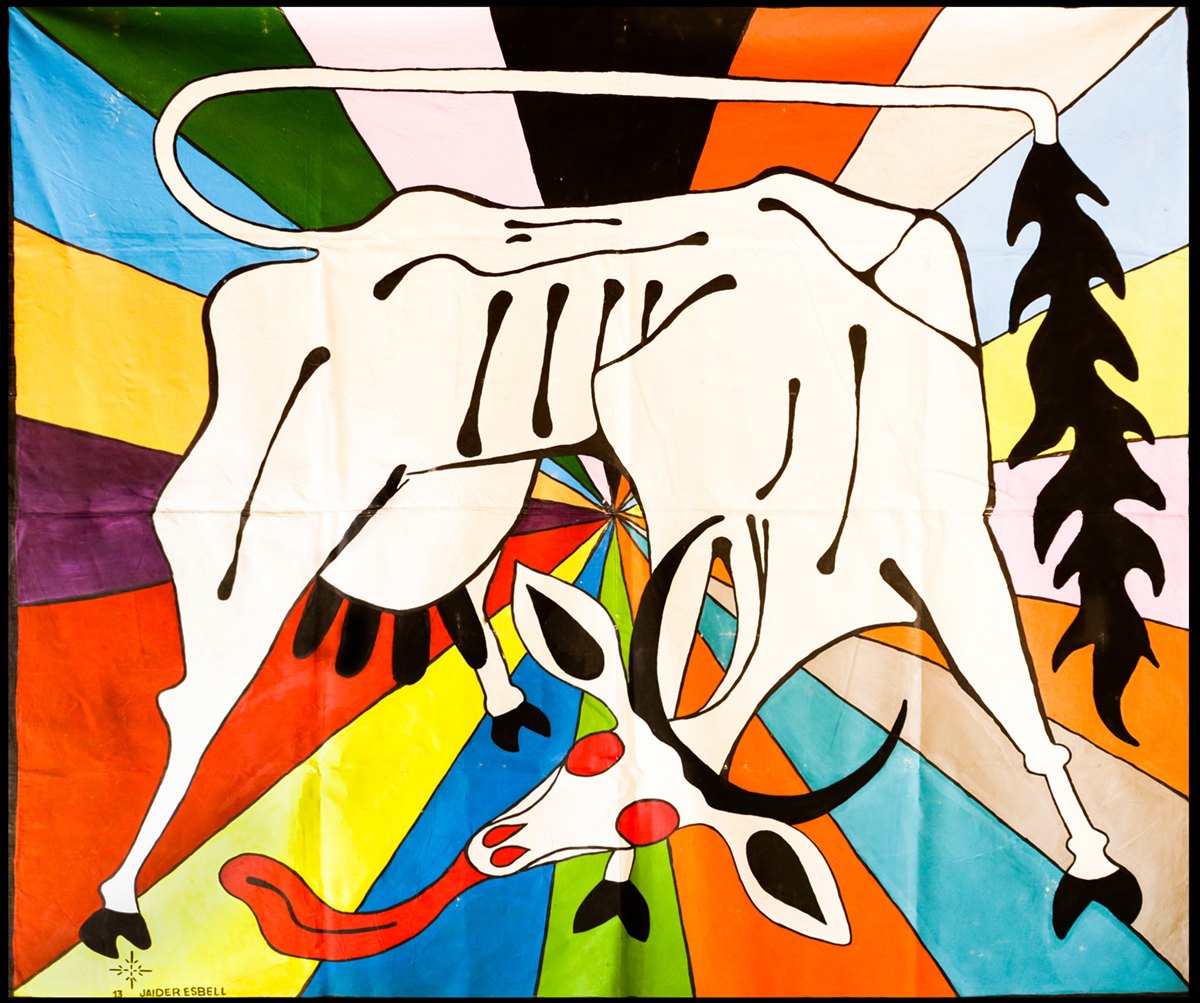

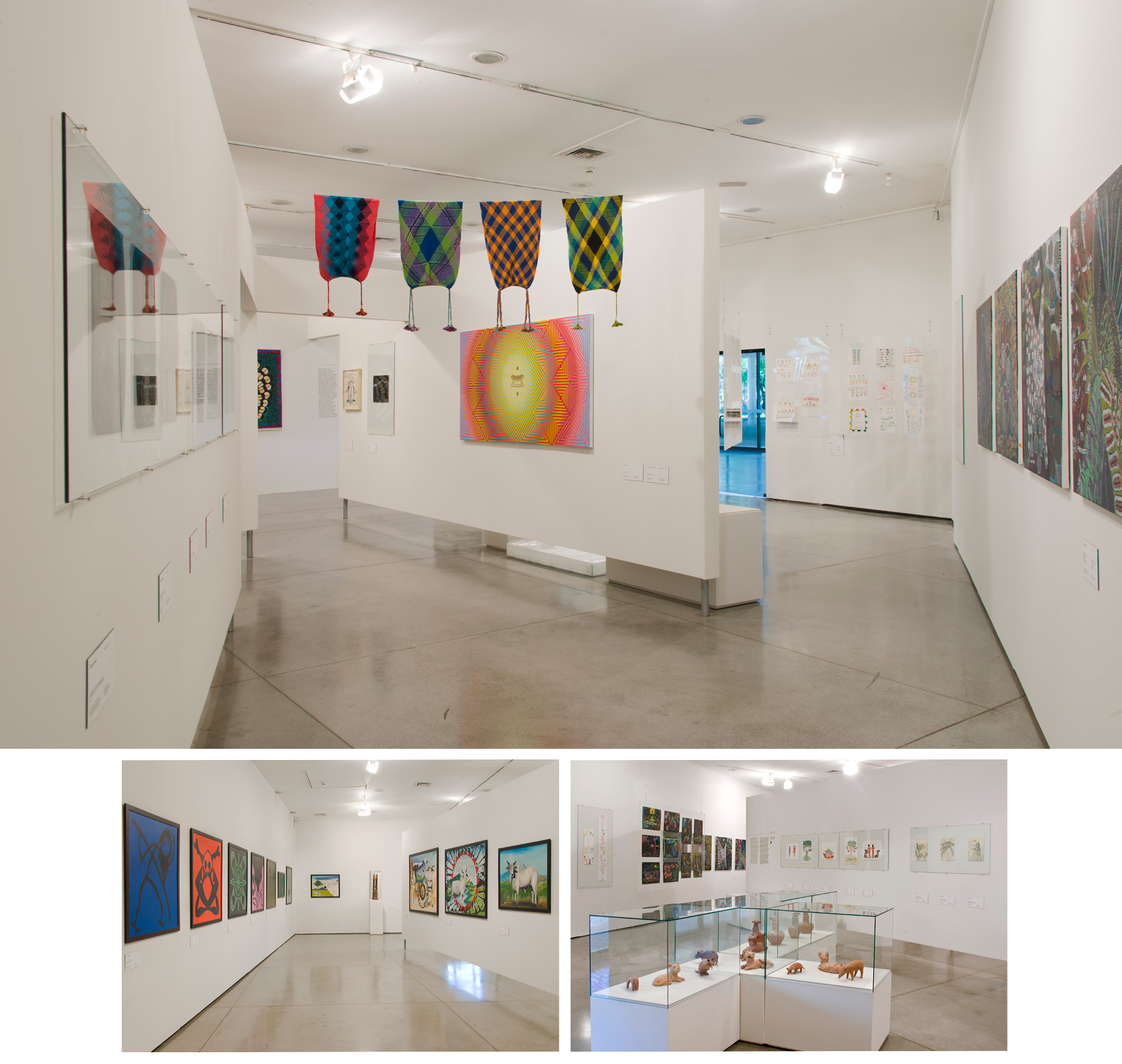

É aí que entra o artista roraimense Jaider Esbell. Ou melhor, artista Macuxi. Indígena de obras potentes, ativista na Raposa Serra do Sol, Esbell foi convidado para realizar a curadoria de Moquém_Surarí no MAM, expandindo o diálogo com outros artistas nascidos entre os povos originários. O que não se sabia, e que ele revela nessa entrevista, é que foram suas exigências – e fomento financeiro – que tornaram a 34ª Bienal de São Paulo a Bienal dos índios.

“Não estamos satisfeitos”, ele me diz, em ligação, enquanto come tranquilamente uma salada de frutas. “Porque primeiro a Bienal disse que não queria índio nenhum. Agora que está saindo na mídia bonitinha que botou não sei quantos índios, isso não é verdade, precisamos esclarecer. E tem mais. Se já estão se arvorando disso, saindo de bonzinhos, isso não está certo. Porque isso tem um custo, e quem está pagando essa conta basicamente sou eu – e estou falando de dinheiro mesmo. Porque a Bienal paga um cachê de 12 mil reais, pega sua obra e te esquece. E aí, em se tratando da arte indígena contemporânea não basta. Porque quando você pega uma obra do artista, pega toda a história dele muito antes da colônia.”

Ouvir Jaider falar é um bálsamo, suas ideias são avançadíssimas para uma sociedade que tem em sua frente a respostas para todos os problemas, mas que insiste em se debater para preservar sistemas de destruição tão antiquados. Ele não toma para si verdade alguma ou ativismo, mas com a ironia típica dos mais sábios indígenas escancara verdades duríssimas de engolir.

Nossa conversa, que segue aqui na íntegra, foi longa, porque o espaço da troca das ideias deve ser contemplativo, como ele próprio propõe. Qualquer corte seria privar você, leitor, de ideias riquíssimas. Daqui, gostaríamos que esse papo tivesse sido ao redor de uma fogueira, durante o cair da noite, como se ali houvesse um pajé ou xamã poderosíssimo transmitindo sabedorias ancestrais. Permita-se ler essas ideias com calma, e reflita:

Queria começar dizendo que visitar “Moquém_Surarî” ao lado da Bienal de São Paulo desse ano me dá a impressão de que as verdadeiras joias de todo esse debate promovido pela Bienal estão, na verdade, no apanhado de obras que vocês montaram no MAM. Pode me contar, em linhas gerais, os objetivos que você quis alcançar com essa exposição?

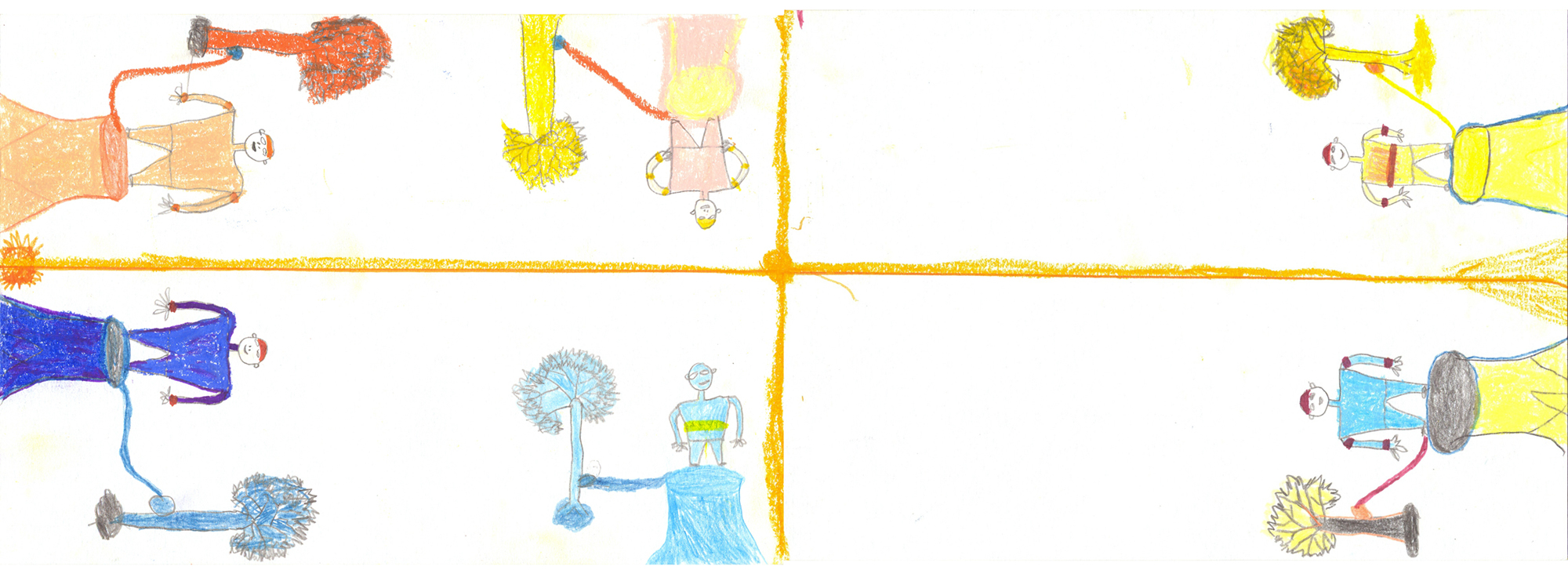

Tem muitas coisas acontecendo. Nós, artistas indígenas que estamos na Bienal, buscamos a partir de uma provocação minha mesmo que estivéssemos mais firmes e conscientes para entender a dimensão do que significa, para nosso povo, para o Brasil e para o mundo, o que estamos fazendo como segmentos de uma sociedade que muitas vezes não dialoga, mas que está no mesmo barco, em questões como o aquecimento global. Penso que, se a sociedade não se dialoga em lugar nenhum, ela se encontra nesse lugar da urgência ecológica.

Esse trabalho todo com a Bienal é parte da nossa política histórica de resistência indígena, que é uma extensão de um movimento invisibilizado pelas próprias mídias, o movimento de base. Hoje, mais uma vez, os povos originários estão em Brasília lutando pelo óbvio, pela vida e dignidade, enquanto a sociedade, a mídia e muita gente ainda acham que ainda é uma luta dos índios, uma luta a parte do mundo, sem conseguir entender que é uma luta básica, pela vida, que está muito além da vida humana. Se luta por tudo, inclusive pela espiritualidade.

Estamos falando de um lugar que não é exatamente o do artista plástico. Eu não sou, de fato, artista plástico, muito embora dentro dessa performance toda a gente precise corporificar essa persona artística para chegar nesses lugares privilegiadíssimos, como a própria Bienal de São Paulo, e não passar por lá como mais um artista que está por aí no mundo. Não desmerecendo a carreira de ninguém, é claro, mas nosso assunto é diferente, a gente quer que seja diferente, tentamos ilustrar de todas as formas essas diferenças. E isso não significa que somos melhores ou piores, mas entendemos que essa responsabilidade com a vida é maior mesmo do que tudo, e que essa sociedade europeia que chegou e dominou – ou quase dominou, porque se estou vivo aqui me debatendo, dialogando com vocês, tentando com muita paciência e pedagogia elevar o nível da nossa conversa, é porque não fomos de fato dominados ou exterminados. E, estamos em uma franca guerra silenciosa, uma guerra que as pessoas não assimilam, e acham que o mundo está tudo bem.

“Nosso assunto é diferente, a gente quer que seja diferente, tentamos ilustrar de todas as formas essas diferenças. E isso não significa que somos melhores ou piores, mas entendemos que essa responsabilidade com a vida é maior mesmo do que tudo, e que essa sociedade europeia que chegou e dominou – ou quase dominou, porque se estou vivo aqui me debatendo, dialogando com vocês, tentando com muita paciência e pedagogia elevar o nível da nossa conversa, é porque não fomos de fato dominados ou exterminados”

Então, são várias dimensões. Estou aqui com um jornalista que não tem a preguiça de escrever alguma coisa diferente, que não seja apenas copiar e colar sendo pautado por outro jornal maior que também não está afim de escrever, pra gente dialogar e ver se sai uma matéria bonitinha mesmo. Porque, o que acontece… A exposição modernista [no MAM] foi recebida pela crítica, mas a Moquém não teve crítica alguma ainda. Por quê? A gente sabe que as pessoas podem não se sentir preparadas para se aventurarem a escrever qualquer coisa crítica nesse sentido, porque nós, povos indígenas, estamos muito mais instruídos para esse intermédio. De fato, não deixamos qualquer coisa passar de qualquer forma, como as coisas têm sido tratadas há mais de 500 anos. As nossas histórias e nossos pensamentos sempre foram interpretados, introduzidos e moldados por antropólogos, por padres, por políticos, enquanto a gente nunca conseguiu imprimir um pensamento autoral, que nos coloque devidamente em um lugar de pessoas que têm mundos próprios, cosmologias próprias.

E aí temos que paralelizar a todos os momentos com a cultura que quer ser dominante. Quando, por exemplo, o Makunaima, que é meu avô – o Macunaíma que está na capa do livro de Mário de Andrade – vira um mero folclore. A gente diz que o folclore brasileiro não existe, é uma invenção, é uma apropriação das nossas cosmologias e entidades. Uma apropriação. E aí, como se não existíssemos mais, vamos tornar essa história bonita em folclore brasileiro. Pega-se essa história que é linda, que não cabe no cânone europeu, e joga-se neste cesto de coisas sem serventia para uma civilização, mas que podem servir para outra que acha que está dominando.

Você citou a ecologia como um ponto de encontro no debate dos artistas indígenas da Bienal e em “Moquém_Surarî”, mas que outras camadas de análise estão presentes nessa conversa proposta?

O agronegócio, esses empresários ricos e poderosos com acesso a pesquisas, sabe que o aquecimento global é, de fato, uma realidade. Eles não conseguem criar organismos críticos para discutir os próprios modos de fazer agricultura hoje, especialmente no Brasil. Nós não entendemos como a loucura e a ganância são tão grandes a ponto de as pessoas não conseguirem deter um pouco daquele dinheiro todo para uma pesquisa realmente séria que diga para eles mesmos que nossa agricultura é dependente das chuvas. E, se continuarmos desmatando, não vai mais chover. Então não vai haver mais agricultura. Não entendo como essas pessoas não pensam criticamente o que eles mesmos estão fazendo.

E estão aí as pesquisas sérias, mas o digníssimo presidente, com a capacidade que ele tem de influenciar pessoas frágeis de consciência, consegue colocar em dúvidas a ciência, que é a mesma ciência do pajé que diz que não vai dar certo desmatar. O pajé, que é um cientista, diz isso. Ele sabe, ele vem dessa natureza. A ciência acadêmica precisa de vários anos para entender o que o pajé está dizendo e repetir a mesma coisa com dados, apenas para dizer que desmatar não vai dar certo. Mas tem uma pessoa lá, poderosa, que consegue tirar essa certeza e essa ciência, e introjetar uma falsa verdade, e isso é muito complexo.

Alguns artistas indígenas estão trabalhando em esse nível de consciência, de tentar dialogar nessa dimensão com essa turma toda. Assim, quando a 34ª Bienal de São Paulo me convida, me posiciono um pouco mais denso do que estou falando contigo. Porque eles vêm com aquela correria, aquele rito de botar o artista com obra aqui, ali, faz a festa e acabou. Então entra outra Bienal… Pera lá! Eles se assustam, ficam perplexos, porque estão acostumados a lidar com artistas, pessoas que estão naquele universo, e quando se deparam com a minha geração e comigo, eu digo ‘espera aí!’, porque não vai dar para fazer reunião corrida, não é assim, temos muitas questões pendentes que precisam ser colocadas, e essa Bienal, esse palco, é um lugar importantíssimo, um dos últimos refúgios de uma ideia de pensamento em construção, um lugar no qual precisamos estar. Muito mais do que a academia, do que a política partidária, muito mais que organismos com as escolas ou as igrejas, esses aparelhos coloniais e exóticos. Passamos por tudo isso, fizemos um trabalho ótimo, com certeza, nossas lideranças, nossos mais velhos, os que vieram antes de nós.

Então, eu sou Jaider Esbell, sou um indivíduo, mas o que compõe o meu trabalho vem dessa função histórica, coletiva, de um fundamento. Não é só uma pessoa talentosa que faz desenhos coloridos e bonitos. E que fundamento é esse? Essa historinha que não foi contada em lugar nenhum porque não cabe mesmo, porque as pessoas não estão interessadas, e porque essa coisa da colonização, da europeização, ainda é muito forte. Sabemos que a Europa está em crise há muito tempo, que ela não aguenta mais a si mesma. Que está se cagando de medo dos imigrantes que vão tomar seus lugares de volta, aquelas terras. Entendemos um pouco disso lendo o mundo, viajando, se interessando pela história, pelos fluxos de mundo mesmo. As pessoas ficam impressionadas com nossa capacidade de traçar minimamente outra narrativa que não seja exatamente a dominante. Nos perguntam onde estudamos, quem são nossos mestres. E nossos mestres são a própria história. Somos povos que nos conectamos de várias formas. O fato dessa cultura dominante não perceber, ou nem querer saber, não significa que não existamos, que não existam outras formas de mundo, e que essas formas estão cada vez mais próximas.

“Eles se assustam, ficam perplexos, porque estão acostumados a lidar com artistas, pessoas que estão naquele universo, e quando se deparam com a minha geração e comigo, eu digo ‘espera aí!’, porque não vai dar para fazer reunião corrida, não é assim, temos muitas questões pendentes que precisam ser colocadas, e essa Bienal, esse palco, é um lugar importantíssimo, um dos últimos refúgios de uma ideia de pensamento em construção, um lugar no qual precisamos estar. Muito mais do que a academia, do que a política partidária, muito mais que organismos com as escolas ou as igrejas, esses aparelhos coloniais e exóticos”

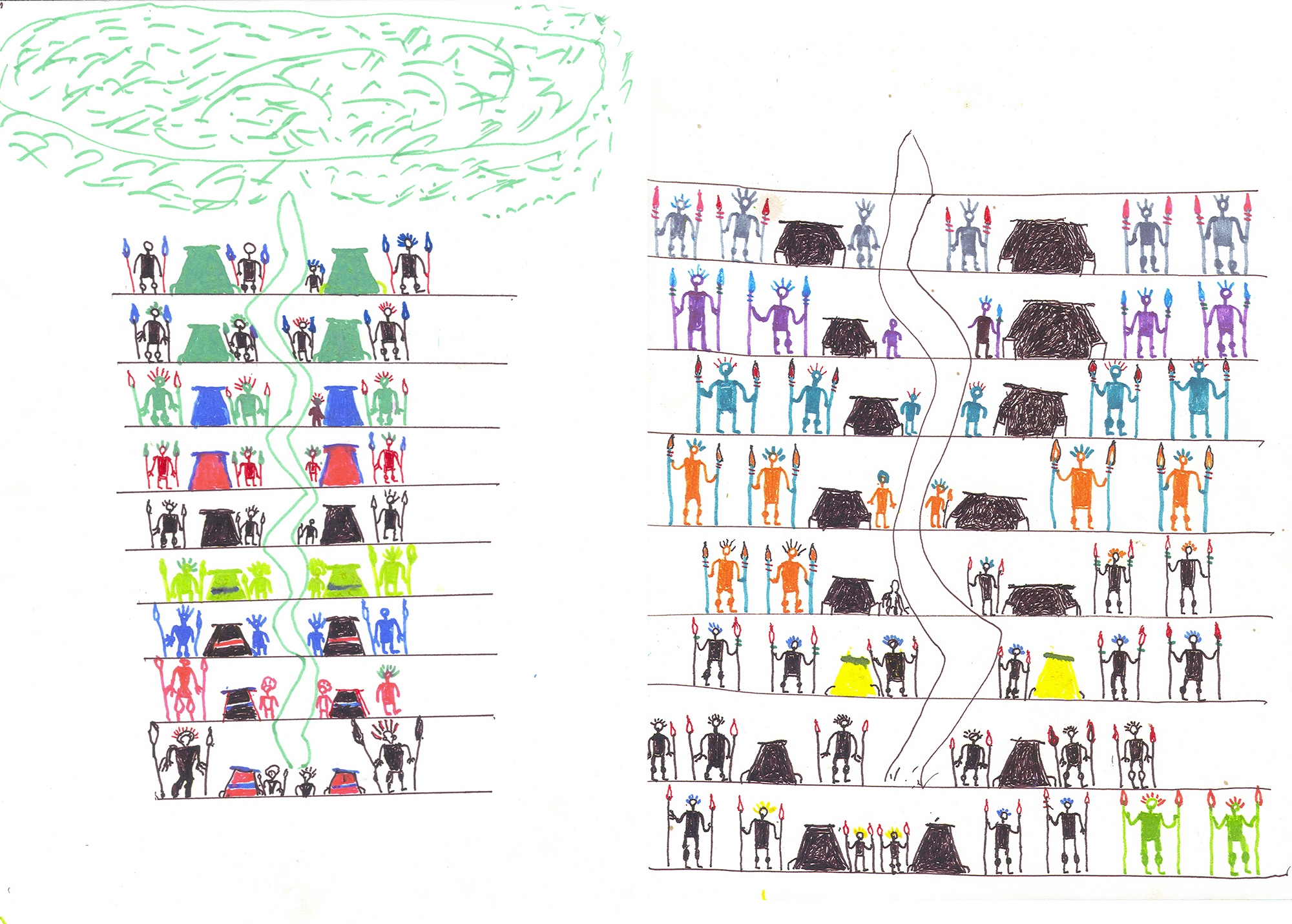

E assim vamos trabalhando, reconhecendo os sistemas de arte europeu como importante, e por isso estamos lá com consciência, mas trazendo também a possibilidade de eles entenderem e acreditarem que nós, povos indígenas, temos nossos próprios sistemas de arte que são múltiplos, plurais, e que só aqui no Brasil ainda tem mais de 200 povos vivos, íntegros, inteiros. Com suas cosmologias fragmentadas pela colonização, é claro, mas povos autênticos. A figurinha do índio se evapora nesse sentido e se transforma em vários indígenas, em vários sentidos, indo para o campo da coletividade. Por isso é importante para a mente secularizada ver o índio como uma massa, e não quando ele se individualiza, quando assina seu trabalho autoralmente, para depois dizer que é preciso esquecer assinatura para falar de diversidade. Mas antes, para isso precisamos nos individualizar, assumir essa figura do artista, para depois falar da cosmopolítica.

Estamos falando que essa Bienal é dos índios, e não dos indígenas e nem das índias. Por quê? Para não confundir, não causar mais distúrbios. Se o brasileiro entende a palavra índio como uma palavra forte, que remete a esse lugar do selvagem, do aborígene, do tribal e do desnecessário para uma sociedade moderna e evoluída, como se não precisássemos mais existir, então dizemos que essa é a Bienal dos índios. Porque não é a Bienal dos pretos? Porque somos dessa terra, em se tratando de anterioridade. Eu sempre digo para todos os pretos, sem nenhum problema, que entendemos o sofrimento deles mas, se tratando de Brasil, o próprio movimento preto está muito mais organizado e mais a frente do que nós, povos originários. Então tenho essa performance de dizer ‘sinto muito, dona baiana, vou te pegar aqui com todo carinho e respeito e vou lhe botar aqui do lado. Tá aqui sua banquinha de acarajé. Aguarde só um pouquinho, porque quem vai rodar a baiana agora, quem vai rodar alguma coisa, são as indígenas, as mulheres que vão tocar seus maracás, fazer os seus cantos.’ E não é nem o índio macho, o Jaider Esbell, são as mulheres mesmo. As vovós. Que é para começarmos a pensar na possibilidade de haver algum diálogo sério, justo, nessa terra que se chama Brasil. Porque se isso não for feito, nada além disso é honesto, é justo, na nossa perspectiva como povos originários, que estamos aqui nessas terras muito antes da Europa mesmo.

Tem toda essa leitura para quem quiser conversar sério com o Jaider Esbell. Estamos falando de densidade, de uma análise fina da história. E, especialmente, de uma coragem de se posicionar. E não é exatamente uma afronta avulsa, não. Porque tem fundamento. Contamos a historinha. Se precisar a gente desenha, quantifica. E isso, entendo, é muita coisa para uma cabeça colonizada, de mente fechada, bitolada. E nossa mídia é muito isso. Já tivemos bons jornalistas, mas hoje entendemos que, por mais bem intencionado que um jornalista esteja, por mais que escute tudo, ele passa isso para um editor, e o editor faz o que bem entende. Costura, faz um retalho, e bota o que bem entender. E isso não deixa de ser uma sacanagem também com vocês que escrevem a história verdadeira.

A mostra tem obras que vão além daquilo que se conhece como etnografia, mostrando a produção de integrantes de 18 etnias do continente, com exibições de críticas bastante duras, poéticas intimistas a determinados povos, um cruzamento das técnicas ditas ocidentais com práticas nativas. Nesse sentido, a exposição mostra que não existe uma arte indígena, e sim diferentes cabeças pensantes na arte?

Interessante isso. O que acontece: as pessoas têm dois momentos para os povos originários. Primeiro, eles não servem mais. Ou, que eles têm que salvar o mundo que os brancos destruíram. Nós sentimos muito isso. São duas coisas bem abruptas. Como se pudéssemos de fato salvar o mundo sozinhos, como se o mundo tivesse salvação que dependesse unicamente de nós. A dica para salvar o mundo já demos há muito tempo com o nosso modo de interagir com essa inteireza toda.

Estamos falando de novo de uma natureza que foi criada pelo homem quando ele inventou o pensamento, a filosofia, a evolução, a modernidade, todas essas palavras. O homem criou o que a ciência chama de antroproceno, que é o homem separado da natureza dizendo que ela não serve para nada, que é apenas mato, um monte de pedras, as montanhas que podem ser destruídas para construir prédios e outras coisas, os rios que só servem para jogar merda e esgoto. Ele se aparta da natureza, nega a natureza em si e diz que está evoluído demais, que é soberano de todas as espécies, que pode mudar o mundo e destruir tudo. Mas ele acaba que não entende que destruindo isso tudo, destrói também a si mesmo. Ele é tão cruel que destrói todas as outras espécies vivas, visíveis e invisíveis, e acaba por destruir a si próprio.

Estamos em um contexto de fim de mundo de fato. Taí a pandemia, o aquecimento global, todas as coisas, para quem tiver a possibilidade de entender que o mundo está se acabando. O que isso significa? Que o mundo está se acabando para a humanidade. Para essa galera que fez-se antropocena, que se colocou no centro de tudo, que vai inviabilizar a própria vida, e que já inviabilizou a vida de diversas espécies animais, vegetais e espirituais. Mas o que acontece é que toda essa galera, que não é humana, tem seu lugar de repouso, digamos assim.

Quando esse mundo acabar, porque ele vai se acabar de fato, essa experiência humana será colocada no reformatório do universo, e todos esses bichos vão voltar. Eles voltarão a repovoar esse planeta. Porque estamos falando de cosmos, de coisas grandiosas. A gente não consegue acabar com o cosmos, mas sim com uma espécie humana, uma espécie que não deu certo. E virá uma outra. Estamos pensando na possibilidade de entender de fato quem são esses alienígenas que andam por aí. Será que eles já não tiveram suas chances de estar nesse planeta maravilhoso, usufruindo disso tudo, e também não deram certo? Evoluíram demais e agora estão por aí no espaço, fazendo sabe-se lá o quê? De vez em quando passam por aqui, roubam um pouquinho da nossa água, e levam de novo para suas experiências malucas. Será que essa galera é feliz, é plena? Como será que é essa vida tão evoluída?

Eu, basicamente, não estou muito afim. Gosto de ficar por aqui mesmo comendo peixe, tomando banho de rio. Essa escola de vida, essa professora maior que é a relação harmônica com o ambiente, de entender que somos natureza igual um beija-flor, um besourinho, igual as coisas que não vemos. Isso parece que é muito romântico, lindo e impossível, mas não é. E aí, de novo, paramos momentaneamente nessa possibilidade e já cai de novo nessa correria de construir, de trabalhar, de fazer um monte de coisas, caindo nessa leseira da modernidade, do capitalismo, dessa pressão toda que nos envolve.

Então, por que ainda precisamos marcar nossa obra como indígena? Porque as pessoas me dizem que meu trabalho é maravilhoso, que tenho capacidade de estar em qualquer lugar. Por que insisto em dizer que sou indígena? Porque é necessário, meu filho. Porque senão não conseguimos mandar as mensagens das vovós, que são as indígenas, que são civilizadas, autônomas.

“Gosto de ficar por aqui mesmo comendo peixe, tomando banho de rio. Essa escola de vida, essa professora maior que é a relação harmônica com o ambiente, de entender que somos natureza igual um beija-flor, um besourinho, igual as coisas que não vemos. Isso parece que é muito romântico, lindo e impossível, mas não é. E aí, de novo, paramos momentaneamente nessa possibilidade e já cai de novo nessa correria de construir, de trabalhar, de fazer um monte de coisas, caindo nessa leseira da modernidade, do capitalismo, dessa pressão toda que nos envolve”

Como essas diferentes civilizações autônomas alcançam um mesmo discurso nas exposições?

De onde vem essa palavra índio? O navio que estava de fato indo para as Índias pegar ervas, aquela coisa de português roubando por aí, errou o caminho, parou no litoral, e achou que tinha chegado na Índia, mas chegou aqui nesse lugar que pode ser chamado de Abya Yala. Aqui, eles começaram a projetar notícias falsas para a Europa, dizendo que os índios eram dessa forma. Toda uma construção maluca, que nunca conseguimos nos desvencilhar. Hoje a palavra evoluiu para indígena, que é uma palavra mais em consenso com nossas populações. Mas, de fato, ainda está carregada de negatividade, de exotismo, de uma função degenerativa que nos coloca em um lugar de atraso. A gente tenta inverter o jogo dizendo que, na verdade, somos evoluidíssimos, que não precisávamos de mais nenhum aparato, de carro, navio ou casa com ar condicionado. Estávamos de boa interagindo no ambiente como parte dele.

E aí você entende os povos amazônicos vivendo nesse calor absurdo, como se adaptam ali, como o povo do gelo estava vivendo de boa também, e tantos outros povos indígenas ao redor do mundo, essa galera que desenvolveu tecnologias muito sofisticadas de ser natureza, de conversar com o trovão, de dialogar com o tempo e pedir pra esperar a chuva enquanto fazemos um trabalho aqui. O pajé conversa com o tempo, negocia com a chuva, a chuva espera, eles fazem o trabalho que têm que fazer e depois chove. Então, a gente ainda tem essa capacidade, nossos mestres têm. Quanto mais tempo nos detivermos para falar sobre isso, a pensar e desejar isso, essas coisas se reconectam.

É por isso que hoje tem, por exemplo, um boom de artistas indígenas ao redor do Brasil, eles vêm conversar comigo perplexos e assustados porque as coisas estão se conectando novamente. Estamos tendo uma chance, talvez a última, de ficarmos mais tempo aqui nesse planeta sem precisar destruir tanto, sem precisar matar tanto, sem precisar fazer tanta crueldade. E também, como filósofos, estamos falando sobre os perigos da supremacia. Quando eu digo que tenham cuidado e fujam dessa palavra da supremacia, houve tanta guerra nesse último mundo nosso, e também entre nós mesmos, porque somos guerreiros, encrenqueiros, briguentos, gostamos de confusão… porque de certa forma introjetamos essa coisa de que um povo é melhor do que o outro, que o branco é melhor que o preto, e que entre índios tem um mais importante que o outro, e isso a gente já entendeu que trouxe todas as sociedades para esse lugar de beira do abismo. Entendemos e recomendamos que não se perpetue essa questão da supremacia.

Soberania não é nada além de atentados a direitos muito mais do que humanos. Então, para entendermos essa dimensão, precisamos estudar essas palavrinhas, olhá-las por todos os lados e todas visões de todos os ângulos, projetar isso para sua realidade e depois colocar tudo isso em uma tela colorida, vibrante, para atrair a atenção e a curiosidade das pessoas. Para isso chamamos o que estamos fazendo de arte indígena contemporânea, que também sabemos que não é suficiente, que não abarca tudo, mas que é necessária para atrair alguns curiosos, atentos, que têm vontade de escutar de fato alguma história outra, que vêm perguntar pra nós: “o que é arte indígena contemporânea?” E a gente diz: “é uma armadilha para levar bons curiosos para um lugar de reflexões profundas”, que, mais uma vez, não cabe no movimento político, na igreja, nem no judiciário, nem lugar nenhum, porque esses lugares não foram feitos para isso mesmo.

Então, talvez esse lugar da arte seja onde consigamos ter um ambiente fértil para discutir com transparência, alegria e leveza, porque de baixo de tanta violência e de tanta doutrinação, a ideia não é doutrinar ninguém, e sim abrir mesmo um outro campo da nossa mente, que está sufocada pelo açúcar, pelo sal, pela coca-cola, pelo sanduíche, pela televisão, pela internet. Abrir nossa mente mesmo, o terceiro olho, aquilo além, aquilo que todos temos e nem sabemos que temos, essa outra consciência realmente.

“Para isso chamamos o que estamos fazendo de arte indígena contemporânea, que também sabemos que não é suficiente, que não abarca tudo, mas que é necessária para atrair alguns curiosos, atentos, que têm vontade de escutar de fato alguma história outra, que vêm perguntar pra nós: ‘o que é arte indígena contemporânea?’ E a gente diz: ‘é uma armadilha para levar bons curiosos para um lugar de reflexões profundas’”

Como você disse, os povos originários são extremamente mal tratados no Brasil, e mesmo assim existe sempre uma aura de cobrança, como se a responsabilidade pela preservação ambiental, territorial e cultural fosse deles de alguma forma. Agora que os povos indígenas estão no centro do debate artístico, mais uma vez surge essa cobrança por trabalhos que sejam bons, ou belos, ou qualquer que seja o adjetivo para agradar o branco?

É muito engraçado isso. As pessoas são educadas dentro de um modelo de pensamento excludente, supremacista, racista, patriarcal e isso é muito reprodutível, muito forte. Chegamos a absurdos de mulheres defendendo machismo, mulheres praticando machismo, gays praticando machismo contra seus próprios pares. Isso é muito maluco. E, mais uma vez, o fatídico presidente veio ajudar a fazer com que essas questões viessem à tona em diversos sentidos.

De fato, as pessoas estão achando que somos moda, que ano que vem vai acabar, que não vamos continuar trabalhando, que foi só uma ocasião esporádica. Mas estamos trabalhando intensamente para nos conectarmos com todos os artistas indígenas, para cobrar o máximo possível para que todas as bienais ao redor do mundo sejam bienais indígenas. Não é só porque somos coitadinhos – porque não somos coitadinhos, somos pessoas plenas, que sabemos guerrear e fazer tudo. Mas, o problema da guerra europeia é que ela é injusta. A gente guerreira com as flechas, nossos feitiços, e nunca exterminamos outro povo totalmente. A Europa vem de lá para cá com essa loucura da supremacia, com armas letais, muito mais sofisticadas que as nossas. Então, acredito que tem sim uma ética na guerra, que não é uma coisa bagunçada, de qualquer forma. Existem acordos de fazer guerra, e essa galera passou por cima disso tudo, não respeita nada, vai entrando de qualquer forma e continua entrando de qualquer forma.

Eu faço uma leitura de que o navio que atracou lá na Bahia continua adentrando no continente quando encontra os nossos últimos povos selvagens, tribais, os isolados. A colonização continua, está em franco processo, mas não vai de fato se concretizar, porque não vamos deixar. Tenho tentado dizer para as pessoas tentarem de querer exterminar os povos originários. Parem de invejar nosso modo de viver. É possível que todos tenham os próprios rios, que todos tenham florestas, já que elas só foram destruídas. Nós podemos dar as sementes e um pouco de água pura. Levem isso para lá, tratem a água de vocês, fiquem por lá mesmo e parem de avançar para cima de nós. Se querem vir nos visitar, venham. Nós recebemos, servimos comida, redes, fazemos um tratamento, uma pajelança, interagimos, trocamos energias e saberes. Para que ficar eternamente nessa exploração?

E agora estamos no último campo da exploração colonial, porque querem meter o chip deles na cabeça do Jaider Esbell, roubar minhas ideias. Dizem: “O Jaider não pode ter essas ideias. Como é que eu fiz doutorado, pós-doutorado, e ele não estudou nada? Chegou aqui na cidade para roubar a cena, para roubar o lugar que é meu, a minha galeria?” Acorda, garoto, essa galeria está em cima das nossas terras Guarani. Isso aqui não é de vocês! Se não acordarem, dou uns bons tapas na cara e nem precisa me agradecer!

“Tenho tentado dizer para as pessoas tentarem de querer exterminar os povos originários. Parem de invejar nosso modo de viver. É possível que todos tenham os próprios rios, que todos tenham florestas, já que elas só foram destruídas. Nós podemos dar as sementes e um pouco de água pura. Levem isso para lá, tratem a água de vocês, fiquem por lá mesmo e parem de avançar para cima de nós. Se querem vir nos visitar, venham. Nós recebemos, servimos comida, redes, fazemos um tratamento, uma pajelança, interagimos, trocamos energias e saberes. Para que ficar eternamente nessa exploração?”

Essa galera é assim mesmo. E temos que ter paciência com eles, porque as pessoas acham que os índios são só sofrimento, lamúria, pobreza e sujeira. Que só sabemos roubar, bagunçar, e não é nada disso! Como estou tentando te dizer. Temos cosmologias, somos mundos próprios. Somos íntegros, inteiros. Porque, se sobrevivemos a tudo isso, a tantas coisas absurdas que esse mundo já passou, e estamos de pé… se já aprendemos português, aprendemos inglês, francês e todas as línguas para tentar dialogar com essa galera, é porque estamos afim de dialogar. Não estamos mais afim de brigar.

Esse país nunca conversou com os povos indígenas. E apenas porque não quer conversa. E como entendemos que não querem, estamos tentando dizer com todas as letras que nós queremos conversar com vocês. Bora conversar? Conversar, e não gritar.

Um diálogo foi aberto com a Bienal?

Não está havendo diálogo nenhum. Porque para nós, para mim pelo menos, um diálogo pressupõe um tempo de análise, um tempo de escuta, um tempo de silêncio, de respeito, de olhar e tentar entender minimamente um outro mundo. E aí quando começamos a falar, vocês, a branquitude – esse modo escroto de reprodução de preconceitos, que não significa ser branco de olhos azuis, porque existem indígenas e negros reproduzindo branquitude – tenta roubar nossas ideias, pegar esse mistério da nossa essência. Mas não vai rolar. Então, não está rolando diálogo porque vocês não deixam a gente falar. Interrompem a todo momento nossa fala, querem completar nossas ideias, imprimir o ritmo. Não estamos conseguindo dizer para vocês que não somos só tristeza, sofrimento, que não somos invasores de fazenda, que não somos andarilhos avulsos nessas cidades todas. Só estamos passando pelos lugares históricos que sempre passamos.

Dia desses viemos aqui visitar nossos parentes, e estava tudo bem, então chegamos de novo e tinha uma vilazinha, e depois uma cidade maior, e no outro dia está São Paulo. Uma cidade gigantesca. Mas esse caminho é nosso. Pode ter o prédio que for, a modernidade que for. Mas isso é uma passagem nossa, histórica, ancestral, porque ela começou lá atrás mas é atual, porque estamos vivos e continuamos passando.

Se esperarem a gente falar que não somos só tristeza, pobreza, sofrimento e coisas do passado, que temos as coisas maravilhosas dos nossos cosmos, histórias maravilhosas, fantásticas, que são reais, que são nossas bíblias, nossos tratados, nossas constituições… nós temos tudo isso, mas ainda não deu tempo de falar sobre isso, porque a galera acha que atrapalhamos o desenvolvimento, que sujamos o nome do país, que não deveria ter isso, que o Brasil deveria ter o nível de Europa, de Estados Unidos, e que não é por nossa causa.

“Não está havendo diálogo nenhum. Porque para nós, para mim pelo menos, um diálogo pressupõe um tempo de análise, um tempo de escuta, um tempo de silêncio, de respeito, de olhar e tentar entender minimamente um outro mundo. E aí quando começamos a falar, vocês, a branquitude – esse modo escroto de reprodução de preconceitos, que não significa ser branco de olhos azuis, porque existem indígenas e negros reproduzindo branquitude – tenta roubar nossas ideias, pegar esse mistério da nossa essência. Mas não vai rolar. Então, não está rolando diálogo porque vocês não deixam a gente falar. Interrompem a todo momento nossa fala, querem completar nossas ideias, imprimir o ritmo”

E o Brasil é um país tão escroto, não é? Que nem se reconhece latino-americano, que não quer saber dos seus próprios vizinhos. Então, francamente… temos que levar isso para o campo da performance e do bom humor para conseguir falar dessas questões, porque na seriedade não rola ainda. É pesado demais ainda. Ofende, ficam chateados, fazem beicinho. E vão chorar as pitangas não sei nem exatamente para quem. Nós deixamos, fiquem aí mais dez, vinte anos, e uma hora se não for você, vai ser seu filho ou seu neto, mas essa história vai ter que acontecer, meu filho.

“Moquém_Surarî” e a Bienal estão em cartaz desde o começo de setembro. Agora que a euforia inicial sobre o aumento da diversidade e a inclusão de outras vozes no meio artístico passou, como manter o debate aceso e colher frutos desses pontuações que vocês fazem, que acontecem ao mesmo tempo do que está rolando em Brasília, e que vocês fazem a 521 anos?

É toda uma questão didática, pedagógica. E, como toda pedagogia, é lenta, gradual e contínua. Primeiro momento foi se posicionar enquanto artista indígena, enquanto liderança, como um porta-voz de toda essa coisa oculta dos avôs e das avós. E cobrar da Bienal de São Paulo, dizer que queria mais artistas indígenas aqui. Aí a Bienal: “não, porque não sei o quê, não segmentamos a arte”. Não quero saber. Contem essas historinhas para outras pessoas. Aqui nesse país, nessa terra, estamos cobrando. “Não, porque a Bienal tem 70 anos, nunca mudou.” O que são 70 anos diante de 521, meu querido? Não estou afim de escutar essa história de vocês, contem para outros artistas. Deram de cara com a pessoa errada. Na verdade, a pessoa certa, se vocês tiverem a sensibilidade de fazer junto conosco uma coisa diferente. Então exigi mais artistas nessa Bienal.

Porque cheguei lá, vi um canto da Sueli Maxakali ilustrando uma obra de qualquer forma: “O que está acontecendo? O que é isso? O que acham que estão fazendo? Negativo, está errado! Para reparar isso, vocês vão convidar a Sueli Maxakali.” E me disseram que não tinha dinheiro. Te vira. Dá um jeito. Queremos a Sueli Maxakali aqui nesta Bienal. Arrumaram dinheiro não sei de onde, com parceiro não sei quem, e está lá belíssimo o trabalho dela. Com a Daiara Tukano, a mesma coisa. Dei o dinheiro, e eles que recebam direito a artista, que coloquem minimamente apresentada.

Essas coisas de bastidores as pessoas não sabem. Porque não vão te contar, e eu estou te contando. E acho que a mídia deveria saber disso. Porque se você está me cobrando alguma coisa diferente, que evolua, as coisas estão acontecendo. A Bienal de São Paulo não é boazinha, não descobriu os índios. Foi uma insistência nossa, especialmente minha, de cobrar isso tudo.

Então, se encantaram com o trabalho que faço em Roraima há algum tempo, fazendo a articulação entre nosso próprio povo. Porque o Brasil não vai nos apresentar devidamente nunca. Não vamos esperar que façam por nós, nunca. Estamos cansados de sermos apresentados e mal interpretados, mal mostrados, pela igreja, pelo estado, por tudo. Esquece essa galera e vamos trabalhar por conta própria. E como faz? Fazendo. É como fala o Aílton Krenak. Não tem ninguém para nos ensinar, nós já tivemos ensinamentos demais, então está na hora de tomar uma atitude.

“Essas coisas de bastidores as pessoas não sabem. Porque não vão te contar, e eu estou te contando. E acho que a mídia deveria saber disso. Porque se você está me cobrando alguma coisa diferente, que evolua, as coisas estão acontecendo. A Bienal de São Paulo não é boazinha, não descobriu os índios. Foi uma insistência nossa, especialmente minha, de cobrar isso tudo”

Então a Bienal me convida porque gostou do meu trabalho, e queriam que eu fizesse uma exposição individual lá no MAM. Falei que individual eu não faço, porque não sou individual. Todo meu trabalho é coletivo, tudo que eu faço é coletivo. Faço se for coletivo. Foi quando começamos a construir a exposição “Moquém_Surarî”. A coisa tem que ser estratégica em todos os lugares. Temos que estar no Vaticano… eu fui bater lá com a minha avó no ano passado. Entregamos o livro do Davi Kopenawa para ele dizendo: “Padre, cadê? Queremos mais padres rebeldes na Amazônia. Mais padres revolucionários. Mandem para lá para combater garimpeiros, combater madeireiros, essa galera toda. Sabemos que vocês já mataram muita gente, mas não estamos interessados em discutir isso agora. Precisamos da ajuda de vocês, para fazermos uma coisa ecológica no mundo, porque precisamos conectar as pessoas.” Então, as pessoas estão acontecendo paulatinamente. Porque é um trabalho gigantesco para uma pessoa só. Não tem condição. A pessoa adoece, se deprime, e se mata. É isso que eles querem. Matar a gente no cansaço, na depressão, na tristeza e na raiva. Só que encontramos um meio de tirar isso com bom humor, com alegria, com leveza, que é essa história da arte.

Convites maravilhosos chegam pintados de ouro e nós mandamos parar. Que presente de grego é esse? Analiso, passo o raio-x, a visão dez vezes. É de ouro, é maravilhoso, mas não presta. Pode voltar. As pessoas não entendem nada. Essa história toda do boom da Bienal dos índios, as pessoas são moldadas pela tecnologia da novidade. Passar o dedo na tela rapidinho, aquilo ali já foi. Mas entendemos que passar o dedo é retornar para a mesma telinha, é estar de novo. Queremos passar em todas essas telas. Nós pedimos para as mídias que se dizem parceiras divulgassem que essa é a Bienal dos índios, porque é mesmo. O crítico de arte branco vai querer te dissuadir disso. Esquece essa galera, eles não servem mais, não sabem escrever nada além do que já sabem. Acabem com ele, mandem eles para reformatórios ou plantar bananeira, fazer agrofloresta, algo diferente da vida além de ficar reproduzindo esse pensamento maluco e equivocado. Que não apareça nenhum crítico de arte querendo moldar meu pensamento ou me desqualificar, porque ele vai pegar uma boa de uma surra, também.

Então, não estamos satisfeitos. Porque primeiro a Bienal disse que não queria índio nenhum. Agora que está saindo na mídia bonitinha que botou não sei quantos índios, isso não é verdade, precisamos esclarecer. E tem mais. Se já estão se arvorando disso, saindo de bonzinhos, isso não está certo. Porque isso tem um custo, e quem está pagando essa conta basicamente sou eu – e estou falando de dinheiro mesmo. Porque a Bienal paga um cachê de 12 mil reais, pega sua obra e te esquece. E aí, em se tratando da arte indígena contemporânea não basta. Porque quando você pega uma obra do artista, pega toda a história dele muito antes da colônia. Pega toda essa complexidade colonial e a coletividade. Então, se eu cheguei, vão chegar outros. Daqui a pouco chega um, dez, cem, mil. Porque nós, os povos indígenas, somos artistas. Porque entendemos o mundo de cabo a rabo, e também sabemos pintar, desenhar, performar, cantar, dançar. Não temos uma escola de belas artes, somos formados pela natureza. E entendemos que no lugarzinho branco de vocês não cabem todos, mas vai ter que caber um ou dois, essas potências que podem brilhar a luz de tantos outros. É, de fato, necessário.

Pode explicar melhor como foi essa articulação para tornar a Bienal na Bienal dos índios?

O José Olympio, presidente da Bienal, é meu cliente. Insistiu para comprar um trabalho meu. Vendi e ele achou que teria uma obra do Jaider, e que eu seria mais um artista anônimo e caladinho na coleção dele. Mas falei: “Não, senhor! Queremos estar aqui, tem uma lista, um custo, temos que trazer essas pessoas, porque isso não é um movimento avulso, alheio ao grande movimento. Nós somos filhos desse movimento, nossa família tem nome e sobrenome, e vocês entendem como estrutura, como império. Vocês vão nos ajudar ou não? Como é que é?” Ele se empolgou, disse que ia arranjar dinheiro daqui, de lá, e no final das contas não tinha dinheiro algum. Mas insisti em trazer nosso pessoal porque era importante não para nós, mas para o mundo todo, para a humanidade. E disse que iriam receber as pessoas pela porta da frente, sem olhar para nós com olhos tortos, sem achar que iríamos quebrar tudo. Garanti que não faríamos nada disso. E ele dizendo que não tem dinheiro, que havia protocolos, leis. Dei o dinheiro para que colocassem mais pessoas indígenas para dialogar oficialmente através de lives, performances e diversas outras programações que estamos preparando e que sairão nos próximos dias.

E estou te contando isso porque você se disse uma mídia alternativa que publica as coisas, que não tem medo. Estou contando contigo para escrever coisas que precisam ser compreendidas, senão vai ficar sempre nessa primeira fachada, sem adentrar nas camadas de complexidade, sem que esses críticos de arte entendam que não é só mais uma obra de arte. Não é uma exposição. Não é só mais um índio em uma galeria. Nós viemos, de fato, para ficar. E vamos ficar das formas mais bonitas e elegantes. E se arte dá dinheiro, para que ele serve? Para distribuir, educar, para conscientizar. Senão iremos construir impérios individuais e repetir a branquitude. Não é essa a ideia.

Então, hoje meu trabalho é o mais caro dentre todos esses artistas indígenas brasileiros. É o mais caro conscientemente e estrategicamente, porque não vou morrer sem tentar arrastar meu povo para cima. Porque estou cansado de ver meus parentes na beira do asfalto vendendo pulseiras por R$ 5, que não dá para comprar nem uma lata de óleo, um negócio que envenena nossos territórios e ainda pagamos caro por ela.

No entanto, não existe outro lugar para fazer essas discussões se não o campo da arte, inclusive discussões sobre a questão monetária. Porque não somos hipócritas de achar que vivemos sem dinheiro, que a planta joga fruta nas nossas bocas, que não precisamos trabalhar. Nós trabalhamos muito. Não somos preguiçosos, nunca fomos. Essa ideia da preguiça é introjetada também por essa turma maluca que destrói e constrói e destrói sem saber que está em um ciclo contínuo de destruição desse sistema capitalista que faliu há muito tempo, mas que ainda não consegue admitir nem trocar os valores para uma pedagogia mais justa. Tem dinheiro demais no mundo, não precisa derrubar mais nenhuma árvore. Tem tecnologia suficiente para fazer a produção dentro da área desmatada. Mas ficam jogando com a pobreza, dizendo que pessoas passam fome e por isso precisam produzir mais alimentos, o que não é verdade. Me diga se isso não é uma sacanagem?

“Não é uma exposição. Não é só mais um índio em uma galeria. Nós viemos, de fato, para ficar. E vamos ficar das formas mais bonitas e elegantes. E se arte dá dinheiro, para que ele serve? Para distribuir, educar, para conscientizar. Senão iremos construir impérios individuais e repetir a branquitude. Não é essa a ideia”

Você falou da preguiça, mas o verdadeiro Macunaíma nunca disse “ai, que preguiça!”, como escreveu Mário de Andrade…

Claro que não!

Tive uma conversa com a Aracy Amaral e a Regina Teixeira de Barros, curadoras da outra exposição ali do MAM, sobre Modernismo, e perguntei se elas não achavam se os modernistas involuntariamente perpetuaram o racismo e a supremacia, no que me responderam, dando um nó, que “era uma outra época”. Mas, que outra época, se você pega Debret e os modernistas e é a mesma coisa?

É muito triste isso, né? Houve um monte de convites para debater Modernismo, e não sei o quê. E, gente… não estamos nem falando de Brasil, e sim de outras coisas. O Brasil aconteceu um dia desses, nem existe em nossos pensamentos. A gente tem que fazer uma identidade, ir para o serviço militar, ser batizado por uma imposição, porque não estamos minimamente interessados. Não tenho nenhuma paixão por essa bandeira, esse lugar, essa coisa toda. Me desculpem, tá? Mas vamos lá.

Quanto tempo ainda falta para termos obras de arte feitas por pessoas indígenas sem a alcunha “arte indígena”? A arte indígena se tornará apenas “arte” quando houver uma vitória?

Os indígenas têm seus próprios sistemas de arte. Não vamos cair nessa armadilha de satisfazer a vontade dessa sua pergunta. Essa pergunta não é sua, e sim de uma estrutura dominante de um poder europeu. Existem dois grandes sistemas, o europeu e o sistema dos índios. Não vai chegar esse dia, não. Seremos sempre arte indígena. Porque vamos contagiar mesmo, e aí vai chegar o tempo que a arte europeia vai querer ser indígena. Vai ser o contrário. Espera só um pouquinho [risos].

Então é isso. Queiram ser indígenas, não queiram nos apagar na branquitude. Vamos trazer essa branquitude para ser indígena um pouquinho, porque já provamos por A+B que damos certo. Invistam em nós porque é um bom negócio.

Do momento em que essa entrevista foi realizada até a sua publicação, Jaider nos informa que a Bienal de São Paulo e o MAM incorporaram oficialmente em suas programações a Bienal dos Índios, compondo uma série de ativações presenciais e virtuais que acontecem a partir do mês de outubro e vão até dezembro, e que podem ser conferidas nos sites oficiais das instituições.