m pesquisas acadêmicas, livros inquietantes e planos políticos, no punho de caligrafias plurais e com destinos diferentes, essa reportagem já foi escrita. Ainda assim, sua urgência arde na sociedade brasileira de 2021. Não existe Brasil sem África; no entanto, nas salas de aula, o negro ainda é estudado como sujeito “a-histórico”, cuja trajetória se inicia em solo latino-americano como escravizado (ou pior: escravo). Mudar esse cenário depende de muitas iniciativas, e todas envolvem entender e discutir as tensões do tecido social que aplica, recebe e produz conhecimento – este tipo de renovação só é possível através de políticas públicas. Segundo a doutora em Ciência Política Sonia Fleury, além de planos e tomada de decisões, fazer uma política pública exige um consenso sobre seus objetivos, o que atravessa um processo histórico de atores políticos, com suas disputas – sobretudo ideológicas – pelo poder. “Neste processo de luta”, prossegue Fleury, “diferentes atores se enfrentam e reconstituem suas identidades”.

“Sabe o que me estimulou a fazer História?”, provoca Janete Ribeiro, de 57 anos, educadora e pensadora da tríade – escola básica, movimento negro e ensino acadêmico. “Em 1911, João Batista de Lacerda foi representar o Brasil no Congresso Internacional das Raças e escreveu um relatório no qual aponta que em 100 anos não teria negros na população brasileira. Seria 2011, né? Em 2011, nós já éramos mais de 50% da população do Brasil”, elabora. “Em 1911, as políticas de extermínio e perseguição ao povo negro eram muito intensas. O que essa gente fez para sobreviver? Onde estava essa gente? Quais foram essas estratégias? Me parece que este é o conteúdo fundamental para as escolas.”

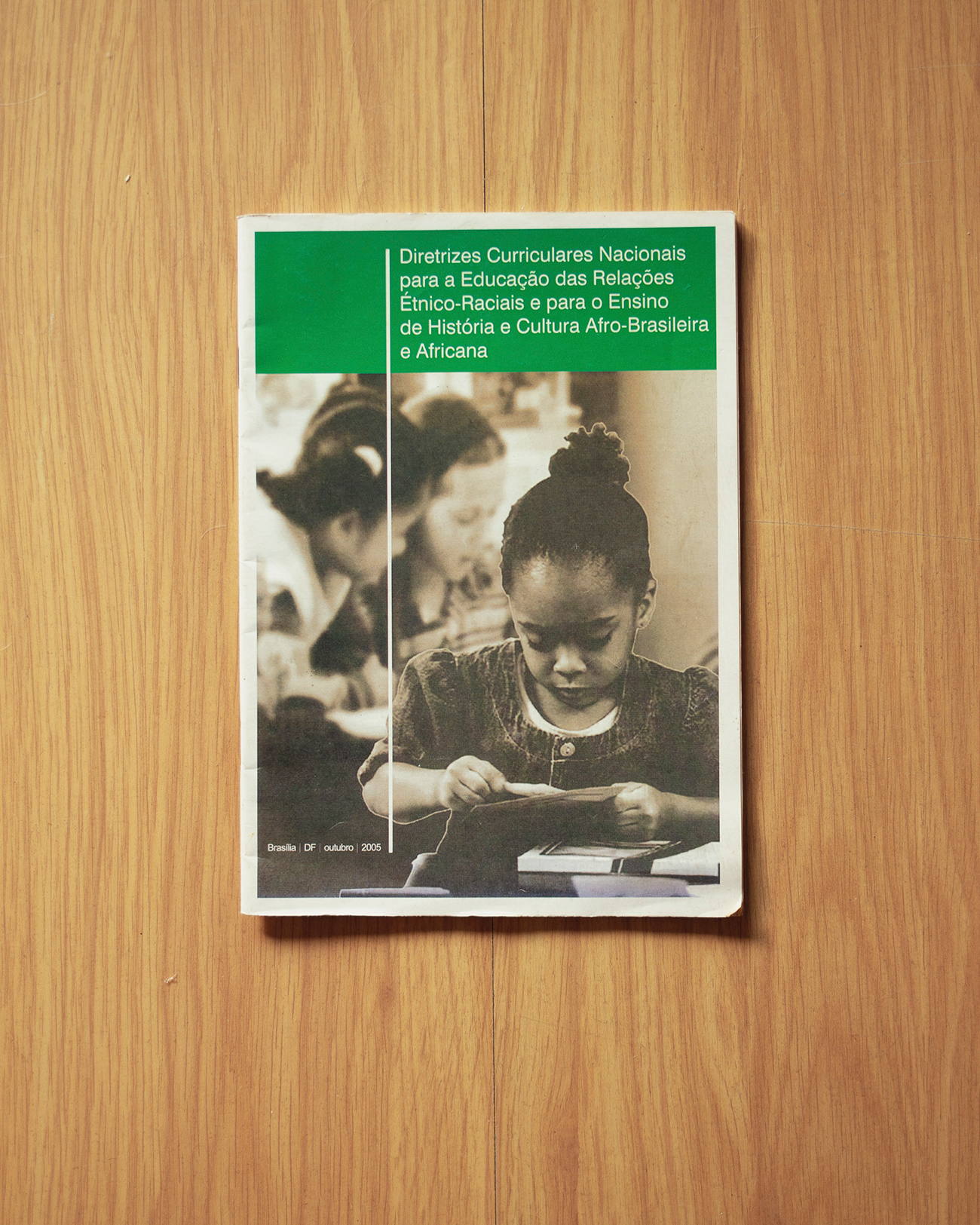

Janete já acompanhava a pauta de educação dentro do movimento negro há pelo menos uma década, quando foi aprovada a Lei nº 10.639, em 2003. Ainda não era professora, mas tinha um papel significativo como ativista e afirma que a educação é uma questão histórica da militância – desde os jornais negros até experiências práticas de educação informal, como Teatro Experimental do Negro, idealizado por Abdias Nascimento. Quase vinte anos depois da lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira em território nacional, por que essa ainda não é uma realidade das escolas? E como transformar este campo?

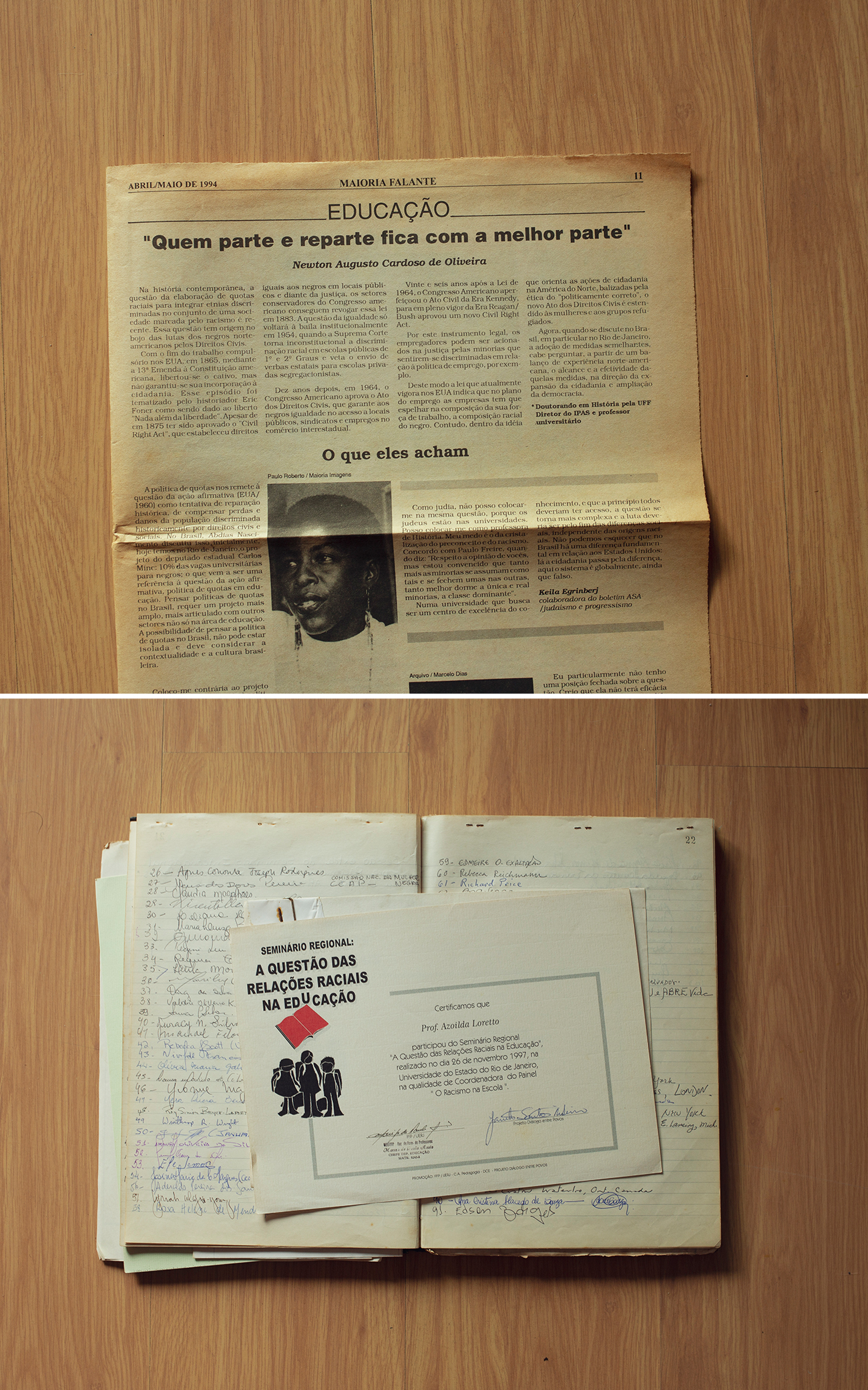

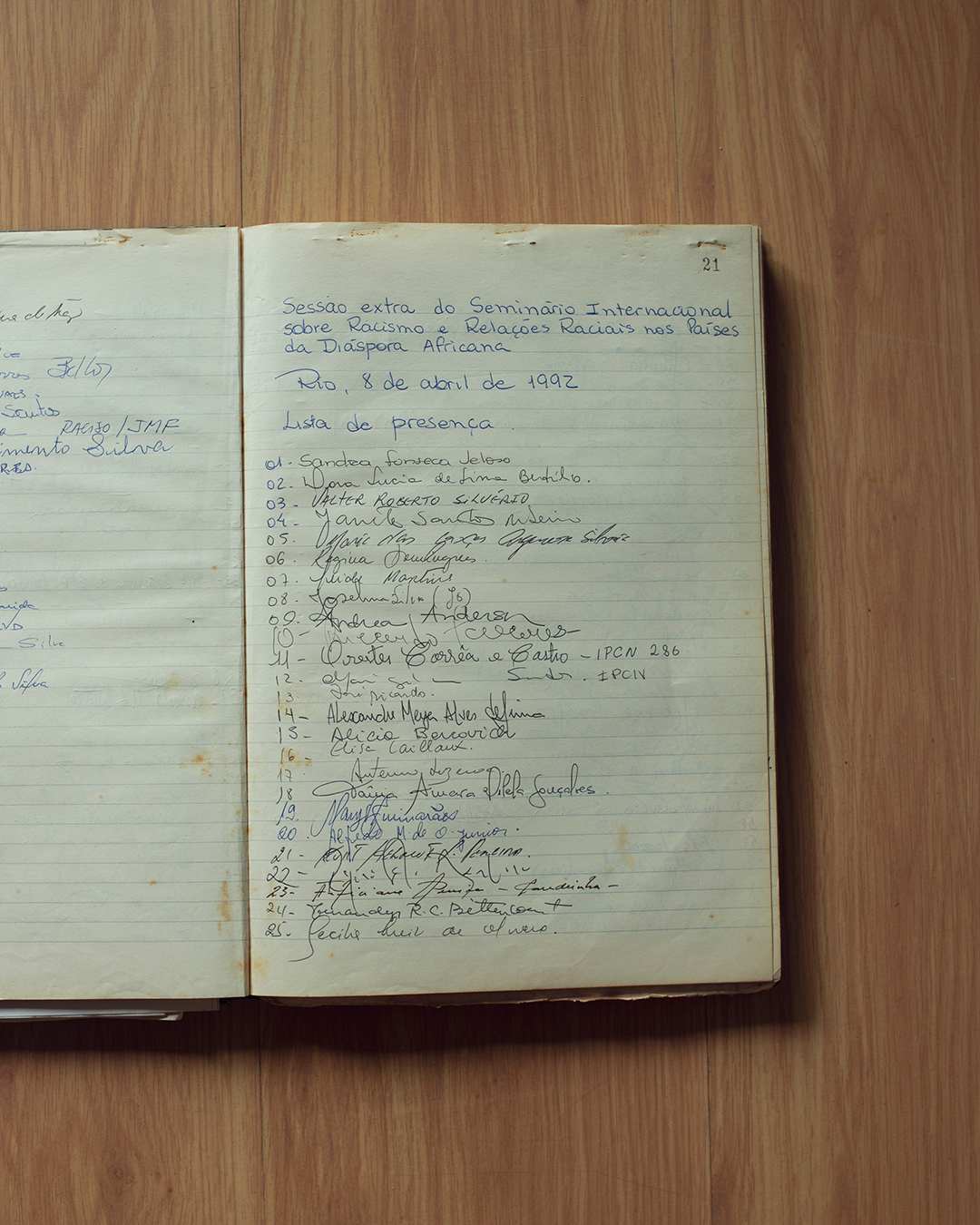

“As pessoas vão dizer: formação. Só que se investe uma fortuna em formação e ela não chega à base”, expõe Janete. Com décadas voltadas à militância e defesa da educação básica, a professora carioca tem orgulho de se lembrar da sua movimentação durante os anos 1990 ao lado de outras figuras icônicas do movimento negro brasileiro, como Beatriz Nascimento e Azoilda Trindade Loretto, militante que a inspirou na jornada da educação e é reconhecida pelo seu estudo dos valores civilizatórios afro-brasileiros.

“Em 1911, as políticas de extermínio e perseguição ao povo negro eram muito intensas. O que essa gente fez para sobreviver? Onde estava essa gente? Quais foram essas estratégias? Me parece que este é o conteúdo fundamental para as escolas”

Janete Ribeiro, educadora

Atualmente, Janete também usa seu tempo livre para descobrir uma veia artística que por muito tempo nem sabia que tinha. “Racismo faz isso: pressiona a gente a se fechar para nossos talentos – e a escola também age assim, viu? Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com as minhas turmas: autoestima e protagonismo”, conta, “Se a gente conseguisse implementar a lei, a cena seria diferente porque essa lei é sobre autoestima e protagonismo negro na escola.” No entanto, desde 2003, a lei nº 10.639 permeia a rede de ensino como um ponto opcional da grade, ou então é promovida como uma aula extra, sem a mesma atenção, cuidado e profundidade que a disciplina de História (da Europa).

Mas, se já foi aprovada a lei, produzido e distribuído o material escolar, o que falta? Janete advoga pelos dois lados: professor e aluno. Por um lado, quem leciona na escola básica não é valorizado; por outro, os estudantes são os maiores prejudicados, independente de onde reside o problema. “Olha, há investimento no programa do livro didático, no material de literatura e na biblioteca da escola, mas essa produção chega na escola com um roteiro de como o professor deve usar sem que o professor seja chamado para construir o material. Quem constrói o material não esteve na sala de aula, logo não entende os enfrentamentos diários que a gente tem”, diz Janete.

“Toda vez que se fala do fracasso da aplicação da lei, o professor é responsabilizado. O gestor não é”, dispara. “Esse professor que está se dividindo entre quatro ou cinco escolas não foi visto em sua potência, entende? Me parece que valorizar o profissional e a comunidade dele é um dos grandes desafios para a implementação da lei – dialogar com quem esse cara é, não dizer quem ele deveria ser, porque é nesse momento em que se cria uma resistência à mudança.” Além disso, Janete afirma que a forma de se tratar o conteúdo deve dialogar com o cotidiano da escola básica, o que vai muito além de um material teórico. A professora propõe uma política pública de educação das relações raciais, a qual ouça professores, alunos e territórios. Assim, as estratégias seriam adaptadas à prática e às necessidades, não o contrário.

No artigo Políticas Sociais e Democratização do Poder Local, a cientista política Sonia Fleury afirma que “as políticas sociais, muito mais que simplesmente ser um instrumento para possibilitar o acesso a um bem ou serviço (cesta básica, escola etc.) são um poderoso mecanismo para forjar a sociedade que queremos criar, definindo as condições de inclusão na comunidade de cidadãos.” A Lei 10.639 caminha junto com esta máxima, porém seus meios de atuação não permitem seu pleno desenvolvimento. Segundo Janete, a educação básica no Brasil ainda funciona na ideia de que quem produz o saber é a universidade e tanto professores como estudantes só precisam se apropriar da mercadoria chamada conhecimento – o tal do decoreba. Ainda segundo a professora carioca, essa dinâmica torna nítida qual é a finalidade projetada sobre a educação brasileira: a ascensão social. Com outras estratégias, no entanto, a educação poderia ser um caminho de transformação social radical – e é este tipo de educação que Janete decidiu nutrir.

“A educação brasileira ainda está no século XIX, na domesticação dos corpos”, revolta-se, “A lei nº 10.639 fala de uma outra perspectiva, sabe? De trazer a cultura viva. Pensa comigo: o menino cresce vendo o pai mestre-sala e a mãe porta-bandeira, vê esse movimento da escola de samba, aprende tudo sobre a escola de samba mirim e na sala de aula não consegue aprender o que está sendo ensinado. Por que isso acontece? Porque a lógica da escola não é a lógica que ele vive no mundo. Esta cultura não é valorizada na escola e, quando é, tem um verniz de folclore ou exótico. O estudante cria resistência. Você não criaria?”

“A educação brasileira ainda está no século XIX, na domesticação dos corpos”

Janete Ribeiro, educadora